La filosofia di lingua araba nella Spagna musulmana

1) La filosofia nella Spagna musulmana e Averroè

2) Averroè

3) L'importanza della filosofia

4) L'eternità del mondo

5) Dio e il mondo

6) La teoria dell'intelletto e la felicità del filosofo

7) La tradizione filosofica ebraica di lingua araba

8) Le traduzioni in latino

La filosofia nella Spagna musulmana e Averroè

Nel 711, una popolazione di Berberi convertiti all'Islam conquista il regno spagnolo dei Visigoti, trasformandolo in una provincia dell'Impero musulmano in espansione, sotto la dinastia degli Omayyadi. Nasce così la Spagna musulmana, conosciuta anche come al-Andalus. Mentre gli Omayyadi in Oriente vengono spodestati dagli Abbasidi nel 750, mantengono il controllo sulla Spagna musulmana fino al 1031. Dopo questa data, il territorio si frammenta in numerosi piccoli Stati, indebolendo la resistenza nei confronti dei regni cristiani del Nord.

Nel 1085, Toledo viene conquistata dal re di Castiglia Alfonso VI, portando i musulmani a chiedere l'intervento del sultano ibn Tashfin, capo della dinastia berbera degli Almoravidi che aveva stabilito un impero nel Nordafrica con capitale a Marrakech, in Marocco. Ibn Tashfin sconfigge i cristiani e successivamente sottomette i piccoli Stati musulmani, incorporando l'Andalusia nel suo impero. Inizia così il dominio degli Almoravidi che sostengono la scuola giuridica malikita, una delle quattro scuole di diritto religioso nate tra i sunniti, già appoggiata dagli Omayyadi. I malikiti si oppongono all'interpretazione razionale e allegorica del Corano e alla ricerca scientifica e filosofica, contrastando la diffusione di kalam e di studi scientifici, nonostante la loro diffusione.

La figura preminente della filosofia andalusa in questo periodo è ibn Bajja, noto ai Latini come Avempace. Nato a Saragozza alla fine dell'XI secolo e morto a Fez, in Marocco, nel 1139, Avempace è uno studioso di musica, logica, matematica, filosofia naturale e metafisica. Seguendo il pensiero di al-Farabi, Avempace commenta numerosi libri di Aristotele. La sua opera più significativa è "Il regime solitario", in cui sviluppa in modo originale il concetto di "vita teoretica" come vita felice. L'opera mira a indicare le vie per dedicarsi allo studio al fine di acquisire la perfezione e la felicità che consiste nella congiunzione dell'intelletto umano con l'intelletto attivo divino.

Il filosofo che aspira alla pura beatitudine contemplativa, secondo Avempace, dovrebbe condurre una vita distante dalla partecipazione alla società, ritenendo che questa non contribuisca alla felicità. La sua prospettiva si differenzia nettamente da quella del misticismo sufi, con al-Gazali come rappresentante principale, persegue una via spirituale diversa.

In Andalusia, un momento favorevole per la filosofia si verifica con l'avvento al potere della dinastia berbera degli Almohadi. Fondato da ibn Tumart (1080-1130), il movimento si propone di diffondere il vero messaggio del Corano, basato sull'assoluta unicità e trascendenza di Dio. Ibn Tumart, influenzato dal suo viaggio di studio in Oriente, propone un'interpretazione allegorica dei versetti coranici antropomorfici e sottolinea l'uso della ragione per dimostrare l'esistenza di Dio, partendo dalla contingenza degli esseri che richiede un creatore necessario.

Con la conquista degli Almohadi sull'Impero almoravide e successivamente sulla Spagna musulmana dal 1147, si crea un ambiente propizio per la filosofia. Sotto la protezione dei califfi di questa dinastia, ibn Rushd, noto in Europa come Averroè, vive la sua epoca d'oro. Averroè è celebre come il principale commentatore di Aristotele, addirittura citato da Dante nell'Inferno come colui che ha realizzato un "gran comento". È considerato il filosofo più influente della Spagna musulmana.

Averroè

Nato a Cordova nel 1126, Averroè proveniva da una famiglia di giudici religiosi malikiti e si dedicò agli studi di diritto, medicina e teologia. Introdotto a corte, ricevette l'incarico dal califfo Yusuf (1163-1184), della dinastia almohade, di redigere compendi delle opere di Aristotele. Averroè aveva già iniziato lo studio autonomo del filosofo e lo scopo era rendere più comprensibile il suo pensiero. La protezione di Yusuf gli procurò importanti incarichi: fu giudice a Siviglia e successivamente a Cordova. Breve fu il ritorno alla corte a Marrakech, capitale almohade, prima di essere nominato gran qadi, una carica che gli conferiva il potere di nominare e controllare i giudici religiosi, prima a Siviglia e poi nuovamente a Cordova. Nel 1182 divenne anche medico personale del califfo Yusuf. Con l'ascesa di al-Mansur (1184-1199), successore di Yusuf, più orientato alle questioni teologiche che alla filosofia, la posizione di Averroè si indebolì. Accuse di miscredenza da parte dei religiosi portarono alla distruzione di alcune sue opere e all'esilio a Lucena, nei pressi di Cordova (1197). Riabilitato, fu richiamato nel 1198 da al-Mansur a Marrakech, dove morì alla fine dell'anno. Averroè è noto per i suoi compendi e commentari sulle opere aristoteliche, distinti in medi (dedicati all'approfondimento di alcune questioni) e grandi (analisi completa dei testi e posizionamento sulle questioni cruciali). Oltre a ciò, si dedicò autonomamente alla riflessione e scrittura su temi filosofici. Tra il 1179 e il 1180, periodo in cui fu gran qadi a Siviglia, scrisse tre trattati sul rapporto tra filosofia e legge religiosa: "Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia" (indirizzato ai giudici religiosi), "Lo Svelamento dei metodi di prova concernenti" (difesa della filosofia dalla prospettiva della teologia tradizionale) e "L'incoerenza dell'Incoerenza dei filosofi" (dedicato a confutare le tesi di al-Gazali nell'Incoerenza dei filosofi).

L'importanza della filosofia

Il fondamentale trattato riguardante l'armonia tra la religione e la filosofia, una conoscenza assente nella cultura latina, rappresenta l'assertiva di Averroè nel suo ruolo di massimo giudice, rivolto ad altri interpreti della legge coranica, su un tema specifico: la liceità della speculazione filosofica dal punto di vista della sharìa.

Averroè scrive,in apertura del suo scritto:

"[...] il fine di questo scritto è indagare, dal punto di vista dello studio della Legge religiosa, se la speculazione filosofica e le scienze logiche siano lecite secondo il shar' [la sharìa, la legge religiosa] o proibite o obbligatorie, sia perché commendevoli sia perché necessarie [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte I)

Successivamente, la definizione dell'oggetto specifico della filosofia:

"[...] ogni «attività filosofica» altro non è che speculazione sugli esseri esistenti, e riflessione su come, attraverso la considerazione che sono creati, si pervenga a dimostrare il Creatore: infatti, gli esseri esistenti sono prodotti, per cui dimostrano di avere un produttore. Tale conoscenza relativa alla produzione delle cose, tanto più è completa quanto più consente una conoscenza completa di Colui che le ha prodotte [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte I)

Averroè sosteneva che diverse parti del Corano incoraggino la riflessione dell'uomo sulla creazione e sul mondo. Ad esempio, vi è un passaggio che invita a ponderare: "Riflettete, o voi che avete occhi per guardare" (Sura LIX, 2). Allo stesso modo, si solleva la questione: "Non riflettono sui cammelli e su come sono stati creati, sul cielo e come è stato elevato?" (Sura LXXXVIII, 17-18).

Per questo, bisogna dire che:

"[...] la Legge religiosa autorizza, e anzi stimola, la riflessione su ciò che esiste, per cui è evidente che l'attività indicata col nome (di filosofia) è considerata necessaria dalla Legge religiosa, o, per lo meno, ne è autorizzata [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte I)

La "Legge religiosa" promuove e incoraggia l'analisi razionale degli esseri esistenti, attraverso un processo che va dall'ignoto al noto, utilizzando la deduzione sillogistica come strumento. In questo compito è cruciale il contributo di individui come Aristotele che ha esaminato approfonditamente il corretto ragionamento, indipendentemente dalla loro appartenenza religiosa. Pertanto, è essenziale leggere e studiare i testi degli antichi per scoprire le verità che possono contenere:

"[...] Se tutto ciò (che si è detto finora) è vero, è necessario per noi (filosofi) che, nel caso reperissimo presso i nostri predecessori, appartenessero pure a popoli più antichi, qualcuno che ha già approfondito l'analisi e l'esame della realtà esistente applicando le regole previste dalla dimostrazione, ci preoccupiamo di studiare le affermazioni contenute nei loro libri. E ciò che costoro hanno detto di conforme alla verità, lo accetteremo con gioia e gliene saremo grati; mentre ciò che hanno detto di difforme dalla verità, lo evidenzieremo e ne diffideremo, pur perdonandoli per l'errore commesso. Da ciò è chiaro che lo studio dei libri degli antichi è obbligatorio per Legge, poiché il loro fine è identico a quello cui ci sprona la Legge [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte I)

La riflessione filosofica svolge un ruolo cruciale nel chiarire le verità contenute nella rivelazione, anche se il suo approccio si differenzia da quello adottato dai religiosi che interpretano in modo allegorico il Corano. Filosofia e parola di Dio convergono nella stessa verità ma seguono percorsi distinti. Questo costituisce il cuore della questione per Averroè. Considerando l'esistenza di diverse tipologie di individui, ognuna richiede un approccio conoscitivo adeguato, poiché il modo di comprendere la verità varia. La classificazione degli individui comprende:

1) La maggioranza, che accede alla verità rivelata attraverso il senso letterale delle Scritture. Per loro, discorsi di natura retorica e persuasiva risultano appropriati come quelli espressi dai religiosi tradizionalisti.

2) I teologi, appartenenti alle scuole mutaziliti e ashariti, giungono alla verità mediante il confronto tra opinioni autorevoli sulla fede. Per interpretare in modo allegorico i versetti ambigui, si avvalgono di argomentazioni dialettiche, partendo da premesse probabili e giungendo a conclusioni altrettanto probabili.

3) I filosofi, d'altra parte, intraprendono la ricerca della verità basandosi esclusivamente sulla ragione, organizzando i risultati in discorsi dimostrativi e scientifici.

Scrive Averroè:

"[...] gli uomini, in riferimento alla Legge religiosa, si dividono in tre gruppi: il primo, cui non compete affatto l'interpretazione allegorica, consiste nella grandissima maggioranza della popolazione, che si adatta alle argomentazioni retoriche. Nessun uomo dotato di intelletto può rifiutarsi di prestare assenso a questo genere di argomentazioni. Il secondo gruppo è quello che si giova dell'interpretazione dialettica: e dialettici si diventa per natura o per natura e educazione. Il terzo gruppo è quello dell'interpretazione vera: si tratta della gente dimostrativa, che è tale per predisposizione naturale o per addestramento nell'arte della filosofia. L'interpretazione avanzata da quest'ultimo gruppo non deve essere comunicata ai dialettici, né tanto meno alle masse [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte I)

La verità è universale ma ogni individuo la percepisce in modo diverso a seconda del linguaggio che utilizza. La fede dei semplici, le interpretazioni allegoriche dei teologi e le dimostrazioni dei filosofi sono come linguaggi distinti, senza possibilità di concordanza. Ognuno deve rimanere nel proprio ambito comunicativo, rispettando le regole del proprio linguaggio. Se la filosofia è un territorio riservato a pochi, data la necessità di specifiche capacità, la verità è accessibile a tutti, così come lo è Dio.

Nel Trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia viene detto:

"[...] ora, dal momento che la nostra religione è vera e incita a un'attività speculativa che culmini nella conoscenza di Dio, noi musulmani non possiamo che essere fermamente convinti del fatto che la speculazione dimostrativa non può condurre a conclusioni diverse da quelle rivelate dalla religione, poiché il Vero non può contrastare col Vero, ma anzi gli si armonizza e gli porta testimonianza [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte I)

Non è possibile che la verità della religione entri in conflitto con la verità della filosofia, né che la fede dei semplici vada in contrasto con la ragione, a meno di generare indebite confusioni linguistiche. Il Corano, in quanto testo semplice e accessibile a tutti, si propone principalmente di fornire indicazioni pratiche per il comportamento. Eventuali contrasti tra il significato letterale del Corano e i risultati della dimostrazione razionale e filosofica possono essere affrontati attraverso un'interpretazione allegorica delle Scritture. Tuttavia, ciò non dovrebbe avere rilevanza per il popolo comune, che deve seguire il significato letterale e potrebbe solo essere confuso da interpretazioni più complesse.

Si comprende che l'obiettivo polemico di Averroè sia rivolto ai teologi, i quali interpretano spesso in modo arbitrario i versi del Corano in senso allegorico e poi cercano di spiegarli alle persone comuni, generando confusione nelle loro menti. La maggior parte delle persone ha accesso a una conoscenza semplificata della verità attraverso il senso letterale della rivelazione, adatta alle loro capacità. D'altra parte, i filosofi, impegnati nella vita contemplativa, sono in grado di accedere attraverso la via razionale e dimostrativa al significato nascosto che rivela la vera volontà di Dio. I teologi devono fare attenzione a delimitare il loro campo d'azione, evitando da un lato interpretazioni erronee comunicate alle persone comuni, rischiando di mettere in discussione la loro fede, e dall'altro di imporre vincoli dogmatici alla pura ricerca razionale dei filosofi.

Contro i Teologi, scrive Averroè:

"[...] da quanto detto deve apparire dunque chiaro che è obbligatorio evitare di inserire interpretazioni allegoriche, pur se corrette, in libri rivolti alle masse; tanto peggio se sono scorrette. [...] È per effetto delle interpretazioni allegoriche e dell'opinione che sarebbe necessario propalarne le applicazioni alla Legge religiosa presso le masse, che sono sorte le sette islamiche, l'una nemica dell'altra, l'una accusante l'altra di eresia. Per esempio, i Mu'taziliti commentarono molti versetti e tradizioni profetiche e ne diffusero i sensi allegorici presso le masse; e lo stesso fecero gli Ash'ariti, sebbene con meno frequenza. In conseguenza di ciò, essi gettarono gli uomini nell'odio e nella guerra reciproca, lacerando l'unità della Legge e provocando profonde divisioni tra la popolazione [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte II)

L'eternità del mondo

Nel suo trattato decisivo sull'accordo tra la religione e la filosofia, Averroè affronta le critiche di pensatori come al-Gazali che mirano a confutare le affermazioni dei filosofi. Averroè sembra sostenere che, in caso di conflitto tra la verità filosofica e il senso letterale delle Scritture, la priorità debba essere data alla prima. Tuttavia, in realtà, egli afferma che in situazioni di conflitto del genere, è necessario interpretare le Scritture in modo adeguato, competenza che i filosofi possiedono meglio dei teologi che tendono a usare l'allegoria. Il più noto conflitto tra filosofi e teologi riguarda l'eternità del mondo, sollevato da al-Gazali.

Secondo Averroè, questo conflitto si riduce a una questione semantica, dove non sono i filosofi a contraddire il senso letterale del Corano, bensì i teologi, come al-Gazali, a interpretarlo in modo erroneo. Averroè propone una distinzione tra tre specie di esseri: quelli che sono generati da qualcosa di diverso da sé e da qualcos'altro preesistente, appartenenti al mondo sensoriale; l'essere eterno, che non è generato da nulla né preceduto da qualcos'altro né dal tempo, rappresentato da Dio.

Questa distinzione, secondo Averroè, risolve la disputa, mostrando che il conflitto tra filosofi e teologi è più una questione di interpretazione errata da parte dei teologi che una contraddizione intrinseca tra la filosofia e le Scritture.

Sul genere intermedio:

"[...] non è preceduto da nulla né ha come antecedente il tempo, ma deve la sua esistenza a qualcos'altro, a un agente esterno a lui. Tale è il mondo nel suo complesso [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte II)

Averroè fa riferimento all'intero universo, affermando che esso dipende ontologicamente da Dio. Questo significa che l'esistenza dell'universo trae origine da Dio, pur non essendo preceduto da Dio nel corso del tempo, poiché l'esistenza di Dio è al di là del tempo.

Commenta Averroè:

"[...] teologi e filosofi concordano nell'individuare al mondo le tre suddette caratteristiche. Anche i teologi infatti concedono che nessuna dimensione temporale abbia preceduto (la creazione) del mondo, ché, anzi, ne sarebbe stata piuttosto la conseguenza, poiché per loro il tempo è inestricabilmente connesso coi corpi e il movimento. [...] L'unica differenza riguarda il tempo trascorso e l'esistenza nel passato, che i teologi ritengono finiti – e questa è per altro anche la dottrina di Platone e dei suoi seguaci –, mentre Aristotele e la sua scuola li ritengono infiniti come il futuro [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte II)

Averroè interpreta la prospettiva di Platone e Aristotele, condividendo l'idea che entrambi sostengano la creazione del mondo da parte di Dio. La distinzione tra i due, secondo Averroè, riguarda il concetto del tempo in relazione al mondo creato. Mentre Platone ritiene che anche il tempo sia creato insieme al mondo, concordando così con i teologi, Aristotele afferma che il mondo è coeterno con Dio. Averroè definisce questa divergenza come una "questione semantica" e cerca di dimostrare che le teorie non sono così divergenti come potrebbero sembrare.

Averroè sostiene che le qualifiche di "eterno" o "generato", quando applicate al mondo nel suo complesso, non siano realmente alternative. Secondo la sua prospettiva, il mondo è generato da Dio nella dimensione dell'eterno e rimane dipendente da lui anche nella dimensione dell'eterno. Averroè critica i teologi sostenendo che essi vanno contro il senso letterale del Corano, in particolare quando si tratta della "traduzione in essere del mondo" e della sua esistenza continua nel tempo, che si estende dal passato al futuro.

Scrive il filosofo:

"[...] in quei versetti si legge sì che il mondo è stato creato, ma si legge pure che l'esistenza e il tempo sono continui a entrambi gli estremi, cioè non conoscono interruzioni. Dice infatti l'Altissimo: «È Lui che ha creato i cieli e la terra in sei giorni, mentre il suo Trono si librava sulle acque» (Sura XI, 7). Se intese nel loro senso letterale, queste parole indicano che una (certa forma di) essere esisteva prima di questo essere, cioè il Trono e le acque, e che esisteva un tempo prima di questo tempo, un tempo connesso alla tipologia dell'esistenza, e cioè il numero dei movimenti della sfera celeste. Allo stesso modo, il detto dell'Altissimo: «Il giorno in cui la terra sarà cambiata in un'altra terra, e in altri cieli i cieli» (Sura XIV, 48), se inteso letteralmente, indica che esisterà un altro essere dopo questo essere. Così come il versetto seguente: «Poi s'accinse alla costruzione del cielo, che era tutto fumo» (Sura XLI, 11), se inteso letteralmente, indica che i cieli sono stati creati da qualcosa di preesistente. Dunque, nemmeno i teologi, quando trattano del mondo, si mantengono aderenti alla lettera della Legge religiosa, ma anzi allegorizzano. Infatti nelle Scritture non si trova alcun testo che suggerisca che Dio esisteva nella privazione assoluta (di ogni altro tipo di essere). Come allora è concepibile che le allegorie dei teologi riscuotano un consenso universale, quando il significato letterale delle Scritture sull'esistenza del mondo è più rispettato dalle scuole dei filosofi? [...]"

(Il trattato decisivo sull'accordo della religione con la filosofia, parte II)

La conclusione di Averroè si articola nel seguente modo: se ci atteniamo al senso letterale del Corano, al quale tutti i credenti devono conformarsi, emerge che prima della creazione del mondo, assieme a Dio, già esistevano altre entità come il trono e l'acqua. Esisteva anche un "tempo prima del tempo", poiché Dio ha creato il mondo in sei giorni. Ciò implica che non vi è mai stato un momento in cui Dio fosse privo di esistenza e ciò non va in contrasto con il fatto che Egli sia il creatore. Quando i teologi leggono i versetti coranici che trattano del trono e dell'acqua, essi tendono a produrre allegorie, distortendo il senso letterale del testo per sostenere la creazione di ogni cosa e del tempo dal nulla.

Quindi, secondo Averroè, i filosofi come Aristotele, che parlano dell'eternità del mondo, sono più vicini al senso letterale del Corano e alla verità religiosa. Questi filosofi considerano il mondo come derivato da una causa prima eterna. In sintesi, Averroè sostiene che la verità è unica e che la sfida principale consiste nel raggiungerla. A questo scopo, esistono diverse vie seguite da persone diverse: la maggioranza si avvale della rivelazione con il suo senso letterale, mentre i pochi in grado di praticare la filosofia possiedono l'intelligenza e la ragione dimostrativa. Averroè avverte del rischio di cercare di far comprendere alle masse il significato delle dimostrazioni filosofiche, poiché ritiene dannoso sottoporre tali concetti complessi alle persone comuni.

"[...] lo studio dimostrativo è proibito alla maggior parte degli uomini, poiché [per praticarlo] bisogna esser dotati per natura di acuta intelligenza, e assai pochi lo sono. Discutere di alcune questioni con le masse è come iniettare nel corpo di molti animali un veleno che per loro costituisce una pozione letale [...]"

(L'incoerenza dell'Incoerenza dei filosofi, «Il sesto problema»)

Altrettanto dannosa è la diffusione delle interpretazioni allegoriche, come proposto dai teologi. I teologi cristiani che non avranno l'opportunità di familiarizzare con il Trattato decisivo sull'accordo tra religione e filosofia, potrebbero attribuire ad Averroè la dottrina della "doppia verità", interpretando nei suoi scritti un rispetto solo formale per l'autorità della rivelazione e l'affermazione della superiorità della verità filosofica. In realtà, Averroè, in quanto buon musulmano, non avrebbe mai accettato l'esistenza di due verità in contraddizione tra di loro. Ciò non implica che il conflitto tra dimostrazione razionale e religione non possa emergere, almeno nei casi in cui la verità della rivelazione non sia logicamente sostenibile. È solo il popolo che deve credere anche a ciò che non è in grado di comprendere, come afferma il Corano, evitando di imporre loro pesi che non potrebbero sopportare.

Il filosofo ha il compito di cercare la verità, mantenendo distinti i metodi di indagine e accertamento adatti ai diversi tipi di individui. Questa strategia mira a preservare l'autonomia del lavoro dei filosofi, riservando loro un compito elitario di conoscenza che può essere spregiudicato, nella misura in cui non incide sulla verità rivelata. Il riferimento ad Aristotele come filosofo e non come teologo è decisivo da questo punto di vista. Averroè si impegna a ripristinare il senso dei suoi testi, liberandoli dalle sovrastrutture teologiche costruite dagli interpreti come Avicenna: la distinzione tra filosofia e teologia è, paradossalmente, l'unico punto su cui Averroè è perfettamente d'accordo con al-Gazali. La filosofia, nel senso aristotelico del termine, è la scienza dell'essere, mostra ciò che è necessario nell'ordine della realtà, utilizzando strumenti razionali e procedimenti dimostrativi. Contrariamente a al-Gazali che critica l'incoerenza dei filosofi quando intervengono in ambiti riservati alla fede, Averroè dimostra, nell'opera "L'incoerenza dell'Incoerenza dei filosofi", che non c'è motivo di contrapporre ragione e legge religiosa. La filosofia percorre semplicemente una strada diversa dalla religione per raggiungere le sue verità, senza pretendere che siano diverse o superiori alla verità della religione.

Dio e il mondo

Nel Compendio della Metafisica di Aristotele, redatto in giovane età, Averroè presenta una concezione neoplatonica della realtà, in linea con al-Farabi e Avicenna. Egli afferma che ogni ente emana da Dio, la prima causa agente. Tuttavia, nelle sue opere successive, Averroè abbandona questa teoria, privilegiando la causalità finale di Dio rispetto a quella agente. In questa prospettiva, Dio muove l'esistente e tende ad assimilarsi alla sua perfezione.

Averroè non approfondisce il modo in cui Dio determina l'esistenza del mondo, limitandosi a stabilire la dipendenza del mondo da Dio. Rifiuta qualsiasi ipotesi che situerebbe l'atto creativo in un momento temporale, sostenendo che l'eternità del mondo è compatibile con l'onnipotenza e l'autodeterminazione divine. Secondo Averroè, Dio è sia la causa finale che il primo motore immobile e immateriale del mondo.

A differenza di Avicenna, Averroè respinge la dimostrazione metafisica dell'esistenza di Dio, in cui Dio rappresenta l'unica realtà in cui esistenza ed essenza coincidono. Al contrario, egli adotta l'approccio aristotelico, identificando Dio come il motore immobile del primo cielo in un universo eternamente in movimento. Questo primo motore immobile, pensando solo a se stesso, causa e conosce ogni cosa attraverso l'intellezione della propria essenza.

Averroè critica Al-Ghazali, sostenendo che i filosofi aristotelici non affermano che Dio non conosce i particolari, piuttosto che Dio, tramite l'intellezione della propria essenza, conosce tutte le cose.

In effetti, Averroè afferma che i filosofi si limitano a dichiarare che la conoscenza di Dio è di una natura completamente diversa dalla nostra. Al-Gazali commette quindi un errore nel tentare di interpretare le azioni e la conoscenza di Dio attraverso le categorie che utilizziamo per parlare delle azioni e della conoscenza umane. Noi esseri umani conosciamo solo in base a ciò che esiste, mentre per Dio la conoscenza è contemporaneamente la causa delle cose.

Scrive Averroè:

"[...] dal nostro punto di vista, l'unica via per risolvere la difficoltà è ammettere che il rapporto della conoscenza eterna divina con ciò che esiste è diverso dal rapporto di una conoscenza derivata con lo stesso esistente. Nel secondo caso, infatti, la conoscenza è l'effetto delle cose esistenti; mentre, al contrario, la scienza eterna è la causa e la ragione determinante dell'esistenza delle cose. [...] In essa, dunque, non può verificarsi alcuna modificazione, come invece accade nella scienza derivata (dell'uomo). L'errore è frutto dell'indebita analogia che si traccia tra conoscenza eterna e conoscenza umana, cioè tra qualcosa che è celato e qualcosa che è palese: un paragone di cui è nota la difettosità. E come nell'agente non si determina alcun cambiamento nel momento in cui il suo effetto viene ad esistere, [...] così nella scienza eterna (di Dio) – sia lode a Lui! – non si verifica alcuna modificazione nel momento in cui l'oggetto da essa conosciuto ne viene prodotto [...]"

(Appendice sulla scienza divina)

Dunque, secondo la visione filosofica, Dio possiede una conoscenza completa di tutte le cose, inclusi i dettagli, in quanto è la fonte stessa della loro esistenza attraverso la sua comprensione di esse. Al di sopra del primo principio e del motore primario si trova l'universo, composto da corpi celesti, ognuno dei quali è guidato da un'intelligenza senza forma. Tutte queste intelligenze aspirano alla perfezione, desiderando assomigliare a Dio, che rappresenta la causa primaria e la perfezione assoluta. Di conseguenza, si muovono in direzione di questa perfezione. In merito a un passo del libro XII della Metafisica di Aristotele, Averroè offre il suo commento:

"[...] questo primo motore impartisce il movimento, senza essere mosso, al primo oggetto che è mosso da lui, esattamente come l'amato muove l'amante senza essere mosso a sua volta, e inoltre impartisce il movimento a ciò che si trova al di sotto del primo mosso per mezzo di questo stesso primo mosso. Con «primo mosso» egli [Aristotele] intende il corpo celeste, e con «tutti gli altri mossi», cioè ciò che si trova al di sotto del primo mosso, intende tutte le altre sfere e ciò che è soggetto a generazione e corruzione. Il primo cielo è mosso da questo motore per mezzo del desiderio che esso prova per lui, voglio dire poiché lo imita conformemente alla sua abilità, esattamente come l'amante è mosso onde [imitare] l'amato. Tutti gli altri corpi celesti sono mossi dal desiderio che provano del movimento del primo corpo [...]"

(Grande commentario alla Metafisica di Aristotele, testo 37)

La teoria dell'intelletto e la felicità del filosofo

La teoria di Averroè destinata ad ottenere maggiore risonanza nell'Occidente cristiano è senza dubbio quella dell'intelletto che egli ha sviluppato in modo definitivo nel Grande commentario al trattato "Sull'anima" di Aristotele. Averroè introduce un'innovazione significativa nell'interpretazione rispetto ai filosofi arabi orientali. Questi ultimi avevano seguito l'interpretazione di Alessandro di Afrodisia che proponeva una distinzione tra "intelletto potenziale", individualmente presente e "intelletto agente", unico per tutti gli uomini e coincidente con la decima intelligenza divina.

Averroè sostiene che l'intelletto potenziale, anche chiamato "materiale", è una sostanza comune a tutti gli individui, capace di trasformarsi dalla potenza all'atto grazie all'intervento dell'intelletto attivo. Quest'ultimo agisce come causa efficiente, consentendo la conoscenza delle forme intelligibili. Questa prospettiva di Averroè fornisce una risposta al problema gnoseologico classico: come gli esseri umani, basando la loro conoscenza sui sensi, possono comprendere forme intelligibili, universali e incorporee, eternamente immutabili e uguali per tutti?

Averroè afferma che i processi conoscitivi degli individui si basano sull'esistenza di una capacità chiamata "intelletto potenziale". Questa capacità è intrinsecamente universale e occasionalmente connessa alle anime individuali. Nonostante questa universalità, Averroè non priva gli individui dei risultati del loro processo conoscitivo ma li colloca direttamente sul piano della verità della conoscenza universale accessibile all'intera umanità. Esaminiamo in dettaglio l'argomentazione.

Secondo Aristotele, l'anima individuale ha la capacità di generare immagini a partire dalla percezione sensibile, senza le quali non potrebbe esserci pensiero. Queste immagini, rappresentazioni mentali di enti singolari, variano da individuo a individuo in base alle esperienze personali e contengono in potenza le "forme intelligibili". L'intelletto attivo interviene su queste immagini con un atto di astrazione, purificandole dalla materia e generando così le "forme intelligibili" che sono universali e immateriali. Queste forme si depositano nell'"intelletto materiale", unico per tutta la specie umana, il quale viene attualizzato dall'intelletto attivo.

Quando l'intelletto materiale si unisce all'intelletto agente, si forma l'"intelletto acquisito". Quando un individuo pensa a partire dalle immagini formate in lui, si verifica un collegamento con l'intelletto materiale, attualizzato dall'intelletto attivo per il periodo in cui l'individuo pensa. L'intelletto materiale coincide con l'intelletto della specie e si arricchisce delle conoscenze accumulate dall'umanità nel corso della storia. Tuttavia, l'immortalità ottenuta attraverso la conoscenza della specie non si estende agli individui. Alla morte, le anime individuali, legate al corpo, si corrompono, perdendo il collegamento con l'intelletto materiale che continua a esistere. Solo la specie è immortale, non gli individui.

Per quanto riguarda l'esperienza della conoscenza, l'unico elemento di individualizzazione dell'intelletto è legato alla facoltà dell'immaginazione. Gli individui vivono esperienze della realtà in modo diverso, formando immagini delle cose che diventano idee attraverso l'intervento dell'intelletto attivo. In questo processo, una parte dell'intelletto potenziale, chiamata "intelletto speculativo" da Averroè, si rende attuale nell'individuo. Questo intelletto, attraverso le immagini, giunge alla conoscenza intellettuale e, pur essendo corruttibile in quanto appartenente all'individuo, è eterno per quanto riguarda la qualità della conoscenza.

In breve, quando un individuo rimane confinato al livello delle immagini, è legato alle particolarità della sua esperienza. Salendo nella scala della conoscenza fino all'intelletto materiale illuminato dall'intelletto attivo, partecipa all'"intelletto speculativo", qualcosa di incorporeo, unico e comune a tutti gli uomini. L'intelletto materiale, essendo in generale una pura potenzialità, diventa effettivo solo in quel momento. Qui, l'individuo riceve una conoscenza superiore, accessibile a pochi. Sebbene questo non garantisca l'immortalità individuale (una questione ancora irrisolta per Averroè dal punto di vista filosofico), offre accesso a una particolare forma di felicità.

Nel Trattato decisivo sull'accordo tra religione e filosofia, Averroè afferma in linea con la religione che la felicità deriva dalla pratica dei precetti obbligatori. Tuttavia, commentando Aristotele, attribuisce la vera felicità al contatto tra l'intelletto dell'uomo e l'intelletto agente attraverso l'intelletto materiale. Se le religioni guidano le masse verso la saggezza, "la filosofia guida solo un numero limitato di persone intelligenti alla conoscenza della felicità".

La dedizione alla vita contemplativa, l'"abbandono totale alla speculazione" e la ricerca di Dio attraverso la conoscenza delle forme intelligibili rappresentano la via per la felicità. In primo luogo, l'"intelletto potenziale" raggiunge la sua perfetta realizzazione attraverso questa via, coinvolgendo l'intera umanità nell'elevazione verso il divino intelletto agente. La felicità implica progresso e realizzazione delle potenzialità umane attraverso gli individui.

C'è poi un aspetto strettamente individuale nell'esperienza contemplativa. Averroè, seguendo le indicazioni dell'Etica Nicomachea di Aristotele sulla "felicità teoretica", presenta il filosofo come individuo perfettamente realizzato. Questo filosofo è capace di godere appieno dell'esercizio della ragione che lo caratterizza come uomo mentre si congiunge con il divino. Il congiungimento con l'intelletto attivo guida il filosofo alla contemplazione delle "sostanze separate", le intelligenze celesti che muovono i cieli. L'intelletto del filosofo si muove così verso il suo oggetto del desiderio, l'intelletto attivo, in modo simile alle intelligenze celesti che aspirano alla perfezione divina.

Commentando un altro passo del libro XII della Metafisica di Aristotele, Averroè scrive:

"[...] appare chiaramente che Aristotele pensa che la felicità per l'uomo in quanto uomo consista in questo contatto con l'intelletto che nel [commentario] sul trattato Dell'anima abbiamo mostrato essere nostro principio, motore e agente. […]. L'intelletto attivo, per quanto sia separato e nostro principio, deve muoverci nello stesso modo in cui l'amato muove l'amante e se ogni movimento deve essere in contatto con la cosa che lo produce come suo fine, noi dobbiamo, in ultimo, essere in contatto con questo intelletto separato [...]"

(Grande commentario alla Metafisica di Aristotele, testo 38)

Nel contesto della visione di Averroè che prevede la fine dell'anima individuale insieme al corpo, i momenti di immortalità che caratterizzano l'esperienza intellettuale del filosofo rappresentano l'apice della condizione umana. Questa forma di felicità non si prospetta come un'estensione o un superamento in una vita ultraterrena ipotetica. La felicità del filosofo è, al contrario, l'unico obiettivo raggiungibile in questa vita, in condizioni di completa autosufficienza attraverso la disciplina pura della mente.

Il messaggio di Averroè è rivolto a un'élite che trova nell'opportunità di dedicarsi esclusivamente al lavoro intellettuale un elevato senso di sé, costruendo la propria identità e il concetto di felicità intorno all'attività teoretica. Con Averroè si diffonde un modello di "felicità mentale", un'idea che avrà un grande impatto nel dibattito filosofico dell'Europa latina nella seconda metà del Duecento.

Nella Spagna musulmana, dopo la morte di Averroè, si verifica una reazione mistico-teologica che in pratica limita gli spazi in cui la ricerca filosofica aveva potuto svilupparsi autonomamente. Averroè sarà principalmente studiato da ebrei e cristiani mentre il suo pensiero filosofico cadrà nell'oblio nella cultura di lingua araba. In questa cultura, come nell'Islam orientale, prevarrà piuttosto la critica alla filosofia di al-Gazali.

La tradizione filosofica ebraica di lingua araba

Nel periodo compreso tra il IX e il XIII secolo, si assiste a un rinascimento dell'interesse ebraico per la filosofia nelle stesse regioni in cui si sviluppa la filosofia araba. Grazie ai pensatori arabi, la cultura ebraica rinnova il confronto con i greci, specialmente con una reinterpretazione neoplatonica di Aristotele. Dopo le significative indagini filosofiche dell'epoca ellenistica, come nel caso di Filone di Alessandria, la cultura ebraica si era principalmente concentrata sull'interpretazione e il commento della Torah, ossia i primi cinque libri della Bibbia. Il Talmud, raccolta di pareri e sentenze dei rabbini che costituiscono la Mishnah (la "legge orale" o la "ripetizione" della legge scritta), diventa il fondamento del codice giuridico ebraico.

Il rinnovamento degli studi avviene soprattutto nelle aree con maggior contatto con la cultura araba, specialmente in Spagna. Pur occupando una posizione politicamente subalterna all'interno del mondo islamico spagnolo, le comunità ebraiche non sono emarginate culturalmente, adottando l'arabo come lingua comune. Questo spiega il trasferimento in Europa cristiana di opere di autori ebrei insieme a quelle dei filosofi arabi, creando talvolta confusione sull'identità degli autori. Un esempio è Shelomoh ibn Gabirol (conosciuto ai latini come Avicebron o Avicenbrol), considerato fino al 1846 un filosofo arabo.

Nato a Malaga intorno al 1021, Avicebron trascorre gran parte della sua vita a Saragozza, successivamente si sposta a Granada e infine a Valencia, dove muore circa nel 1058. Oltre a importanti componimenti poetici in ebraico, è autore di libri filosofici in arabo, con l'opera più significativa, "Fonte della vita". Purtroppo, l'originale in arabo è andato perduto ma ne sono giunte traduzioni complete in latino e compendiate in ebraico. "Fonte della vita" è un'opera di metafisica in 5 libri, strutturata come un dialogo tra maestro e discepolo, dedicata a Dio e alle sostanze che da lui derivano. Quest'opera ambiziosa cerca di costruire una visione unitaria del mondo, traducendo i contenuti di diverse tradizioni, sia filosofiche che religiose, in un nuovo linguaggio.

Avicebron, identificando Dio come la fonte primaria della vita secondo il creazionismo delle religioni monoteiste e la tradizione neoplatonica araba, propone un'unità nel mondo attraverso i concetti di materia e forma universali. L'appartenenza a una materia e forma comuni consente di abbracciare tutti gli esseri derivati da Dio con uno sguardo unificato, poiché sono tutte sostanze diverse da Lui che rappresenta l'unica natura assolutamente semplice.

L'"Agente primo", emanato dalla volontà di Dio, è la fonte di materia e forma universali, i principi costitutivi di tutto. A livelli diversi di materia, la materia universale rappresenta la massima indeterminazione, capace di ricevere forme intelligibili e forme corporee. Nelle sostanze intelligibili, questa materia riceve forme spirituali da Dio, diventando materia intelligibile non corporea.

Il secondo livello di materia è capace di ricevere la forma della corporeità o tridimensionalità, secondo la visione di Avicebron. La forma della corporeità è data dalla quantità indeterminata, prima di specificarsi nelle dimensioni concrete dei corpi celesti e sublunari. Attraverso la trasmissione della forma corporea, si ottiene la materia dei corpi celesti, degli elementi primi e delle sostanze composte nel nostro mondo.

Le "sostanze semplici", prive di corporeità e intermediarie tra Dio e il mondo naturale, comprendono l'intelligenza, l'anima e la natura come materia e forma della corporeità. Le sostanze composte includono la natura organica e inorganica. Queste sostanze semplici derivano dall'accoglimento puro delle forme da parte di Dio, trasmettendole alle sostanze inferiori attraverso un processo di emanazione.

Il concetto di "ilemorfismo universale" istituisce una cesura tra Dio e il mondo, considerando la realtà inferiore come una cascata di livelli di perfezione. Tuttavia, questa dottrina assicura una sostanziale unità a tutta la realtà creata, catturata nel ritmo della sua scansione tra forma e materia.

Avicebron offre una prospettiva affascinante sul legame tra la "Volontà" divina, considerata causa primaria di tutte le cose e la materia universale a cui essa conferisce la forma. La materia primordiale universale, originante dall'essenza stessa di Dio, esiste in eterno connubio con lui. In un istante fuori dal tempo, attraverso la sua Volontà, Dio le imprime la forma, trasformandola dall'essere potenziale a quello attuale.

Scrive Avicebron spiegando come debba essere intesa la creazione:

"[...] Dico, allora, che la creazione delle cose da parte del Creatore nobile e grande, ossia il fluire della forma dall'origine prima, che è la Volontà, e il suo riversarsi sulla materia, è come lo sgorgare dell'acqua dalla sua fonte e lo scorrere continuo che ne consegue; ora, questo è senza interruzione e senza quiete; quello [= il fluire della forma], invece, senza movimento e al di fuori del tempo. D'altra parte, il sigillo della forma sulla materia, quando [la forma] discende dalla Volontà sulla materia, è come il riflesso della forma allo specchio, quando [quel riflesso] torna a colui che guarda. Stando a tale esempio, allora, la materia riceve la forma dalla Volontà, come lo specchio riceve la forma da colui che guarda, senza, tuttavia, che la materia riceva l'essenza di ciò da cui riceve la forma [...]"

(Fonte della vita, libro V, § 43)

L'atto creativo si manifesta quando la Volontà imprime la forma sulla materia universale già esistente, rendendola concreta. In questo contesto, l'uomo, con la sua complessità interna e la sua posizione di confine tra il mondo sensibile e quello intelligibile, può essere considerato in relazione materiale e formale con ogni altro essere. Da un lato, egli rappresenta la sintesi delle determinazioni degli esseri sensibili; dall'altro, è l'unico in grado di accedere al mondo intelligibile, riconducendo gli stadi inferiori dell'essere alla loro matrice spirituale.

All'uomo che desidera essere felice spetta il compito, da un lato, di conoscere se stesso e, dall'altro, di riconoscere Dio come causa finale della realtà. Questo attraverso un percorso di purificazione intellettuale che implica distanziarsi dal mondo e risalire verso l'alto. L'opera si apre e si chiude con il tema della felicità, raggiungibile dopo un percorso di conoscenza che prevede la separazione dalle cose sensibili, la penetrazione della mente negli intelligibili e la totale affidamento a Dio. In questo modo è possibile ottenere "l'evasione dalla morte e l'unione con l'origine della vita".

Tradotta in latino a Toledo da Giovanni Ispano (ebreo) e Domenico Gundissalvi (cristiano), Fonte della vita giunge all'Occidente cristiano alla fine del XII secolo insieme ai testi dei pensatori arabi. Scritta in arabo e priva di riferimenti alla Torah, viene considerata opera di un autore arabo convertito al cristianesimo. Avrà un'influenza notevole, anche in modo indiretto, grazie al traduttore Gundissalvi che nelle sue opere filosofiche come "La processione del mondo" e "Sull'anima", si appropria di intere parti del libro di Avicebron, citandole o compendiandole senza però menzionare la fonte.

Un caso diverso è quello di Mosè Maimonide, noto tra i latini come pensatore ebraico. Nato a Cordova nel 1135 (o nel 1138), Maimonide studia la Torah e il Talmud con il padre, giudice del tribunale rabbinico. Nel 1148, a causa delle persecuzioni degli Almohadi, la sua famiglia è costretta a lasciare Cordova e si sposta in diverse località dell'Andalusia, Marocco, Palestina e infine Egitto, a Cairo. In Egitto, Maimonide studia medicina, diventando nel 1185 medico personale di un ministro del sultano d'Egitto e Siria, Saladino. Assume anche la guida della comunità ebraica in Egitto e muore a Cairo nel 1204.

Maimonide è noto per le sue significative opere religiose, tra cui il "Libro della lampada" del 1168, un commento sulla Mishnah, e il "Mishnah Torah" composto tra il 1168 e il 1180, una reinterpretazione della Torah alla luce della Mishnah. La sua opera filosofica principale è la "Guida dei perplessi", completata nel 1190. In questa opera, Maimonide cerca di utilizzare la filosofia, in particolare il pensiero di Aristotele interpretato da commentatori come Alessandro di Afrodisia e al-Farabi, come strumento per penetrare il significato segreto o allegorico della Bibbia.

La "Guida dei perplessi" affronta temi cruciali riguardanti la natura di Dio, il suo rapporto con il mondo e la possibilità per l'uomo di conoscere ed esistere. Maimonide adotta soluzioni teoriche che riflettono una teologia negativa e una fiducia sostanziale nelle capacità razionali dell'uomo, suscettibili di perfezionamento attraverso l'impegno nell'attività scientifica. L'opera si rivolge a coloro che sono istruiti sulla legge ebraica e sulla filosofia aristotelica ma che sono indecisi su come conciliare queste conoscenze con il senso letterale della Scrittura.

Maimonide si confronta con il problema dell'accordo tra le verità dogmatiche della rivelazione e la filosofia aristotelica, anticipando la discussione con i filosofi di lingua araba e i teologi cristiani che condividono la fede nell'Antico Testamento. La prima parte della "Guida dei perplessi" è dedicata all'interpretazione di termini biblici o talmudici che, se presi alla lettera, potrebbero sembrare antropomorfici. Maimonide sostiene che la Bibbia parla la "lingua degli uomini", adattandosi alle loro esigenze e limiti intellettuali. Di conseguenza, propone interpretazioni allegoriche di molti passi biblici, spesso in sintonia con la filosofia aristotelica.

Maimonide si distingue per la sua abilità di operare su due livelli di comprensione, comunicando in modo sottile con un pubblico preparato e aperto alle sfide poste dal confronto tra filosofia e rivelazione. Questa caratteristica emerge chiaramente nella sua trattazione della creazione nella "Guida dei perplessi", dove presenta due prospettive diverse: una sottolinea la creazione es nihilo, attribuendo al libero arbitrio divino l'origine del mondo, mentre l'altra ipotizza l'eternità del cosmo e del tempo.

Per il pubblico generale, Maimonide ribadisce il concetto di creazione come un atto al di fuori del tempo, in cui Dio dà origine al tempo stesso e al mondo. Tuttavia, per l'élite filosofica, aperta alla riflessione critica, egli propone una soluzione più sfumata, che integra l'impianto aristotelico. Maimonide dimostra la non conclusività delle prove aristoteliche sull'eternità del mondo, suggerendo che neanche Aristotele le considerasse definitive.

L'autore suggerisce che la fede nella creazione non debba essere interpretata in senso letterale ma potrebbe essere considerata come un'immagine che riflette l'idea che l'universo dipende eternamente dalla volontà divina. Questo processo non implica un emanatismo neoplatonico ma un'origine assoluta da Dio, libera da ogni necessità temporale.

In sostanza, Maimonide propone che la creazione del mondo da parte di Dio, sebbene non dimostrabile, sia la spiegazione meno problematica, in quanto libera la ragione filosofica dall'onere di spiegarla ulteriormente. Mantiene la dipendenza assoluta del mondo da Dio, consentendo l'uso delle argomentazioni aristoteliche a sostegno dell'eternità del cosmo. Questo approccio permette di dimostrare l'esistenza di Dio sia che il mondo sia stato creato ex nihilo, come suggerisce la fede, sia che esista eternamente, come suggerisce la filosofia.

La "Guida dei perplessi" di Maimonide è stata tradotta in ebraico in due versioni diverse, una più fedele e letterale e una più libera, all'inizio del Duecento. La successiva redazione dell'opera viene tradotta in latino, forse nell'ambito siciliano o francese. Questo contribuisce a diffondere ampiamente il testo tra i teologi parigini, suscitando l'interesse e le discussioni di figure come Alberto Magno e Tommaso d'Aquino.

Le traduzioni in latino

La diffusione della filosofia in lingua araba nell'Occidente cristiano avviene attraverso le traduzioni realizzate nella seconda metà del XII secolo. Un ruolo chiave è svolto dalla Penisola Iberica, dove diverse città vedono all'opera traduttori. Toledo, a lungo capitale del regno arabo e conquistata dal re cristiano Alfonso VI di Castiglia nel 1085, gioca un ruolo fondamentale. Raimondo di Sauvetat (vescovo tra il 1126 e il 1152) e il suo successore, Giovanni di Toledo (vescovo tra il 1152 e il 1166), promuovono la traduzione dall'arabo al latino. Un importante contributo viene dalla collaborazione tra l'ebreo Giovanni Ispano e il cristiano Domenico Gundissalvi che lavorano insieme. Si ritiene che Ispano traducesse a voce alta dall'arabo al volgare, consentendo a Gundissalvi di tradurre dal volgare al latino. Tuttavia, esistono anche studiosi che traducono direttamente dall'arabo al latino nello stesso periodo. Gundissalvi e i suoi collaboratori ebrei mettono a disposizione opere di filosofi come al-Farabi, Avicenna, al-Gazali, Avicebron, e testi di Aristotele come la Fisica, il trattato Sul cielo e alcuni libri della Metafisica. Un altro traduttore significativo a Toledo è Gerardo da Cremona (1114-1187) che traduce direttamente dall'arabo al latino opere di al-Kindi, al-Farabi, Avicenna e numerosi testi scientifici e medici. Michele Scoto, tra il 1217 e il 1236, traduce dall'arabo al latino molte opere aristoteliche con i commenti di Averroè. Ermanno il Tedesco (morto nel 1272) traduce tra il 1240 e il 1256 i commenti medi di Averroè all'Etica Nicomachea, alla Poetica e alla Retorica, oltre al compendio dell'Etica Nicomachea. Altri commenti e compendi di Averroè sono tradotti da figure come Guglielmo di Luna. Così, alla metà del Duecento, i chierici cristiani hanno accesso alle opere fondamentali dei filosofi arabi, tra cui il Libro delle cause, i libri di Avicenna e di Averroè. Le tesi contenute in queste opere circolano e vengono discusse anche dai teologi, in sintonia con la tradizione neoplatonica cristiana. L'impatto della radicale autonomia dei procedimenti razionali sostenuta da Averroè si fa sentire più tardi, suscitando un vivo interesse tra i maestri delle arti nell'università di Parigi a partire dal 1250, innescando un acceso dibattito.

Fonti: Zanichetti, libri scolastici superiori

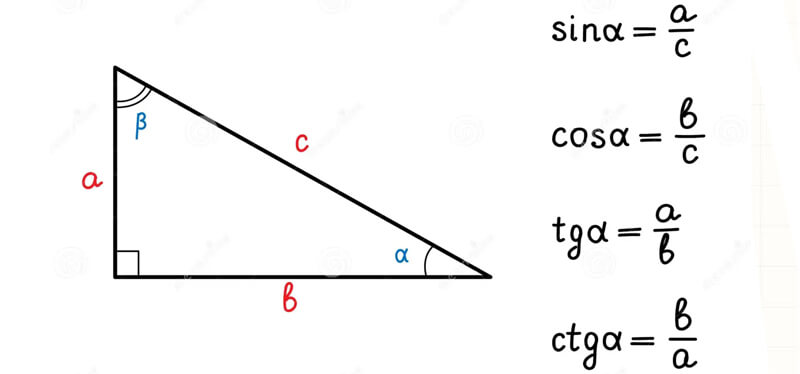

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

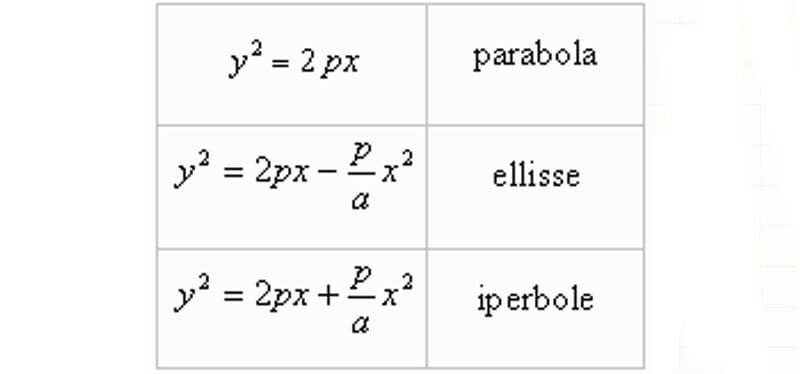

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

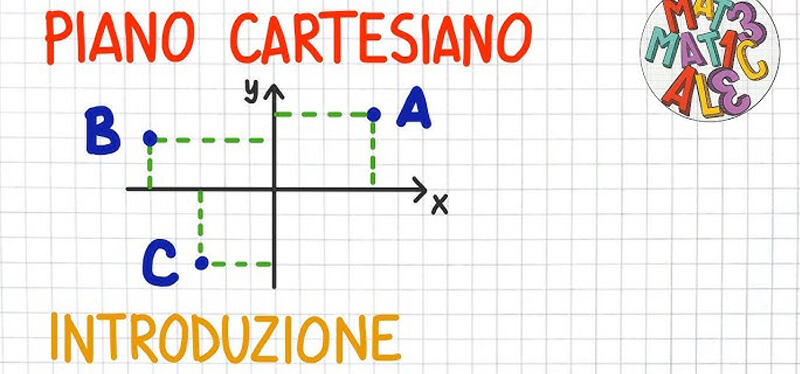

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

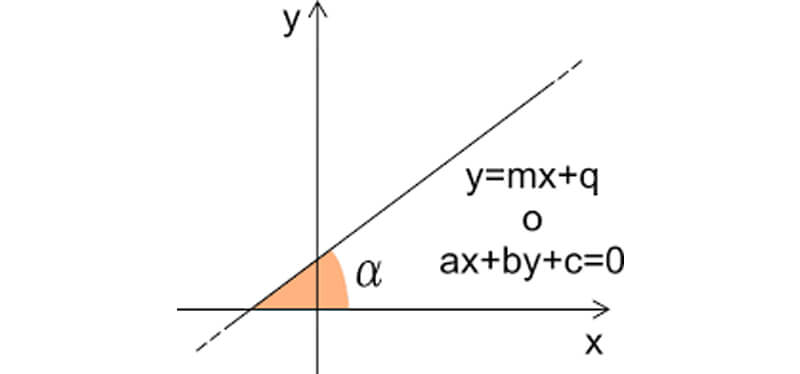

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

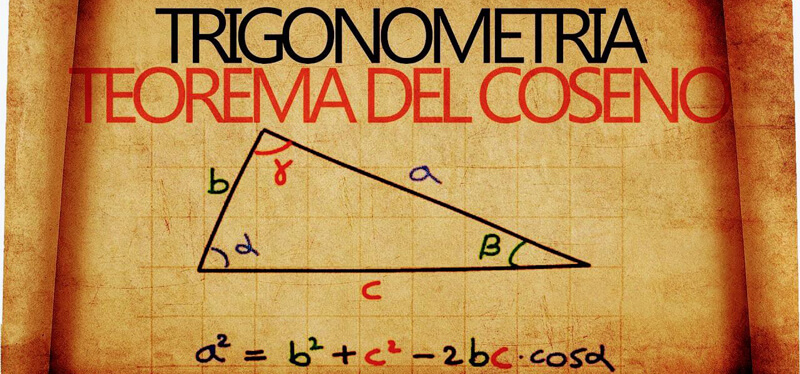

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

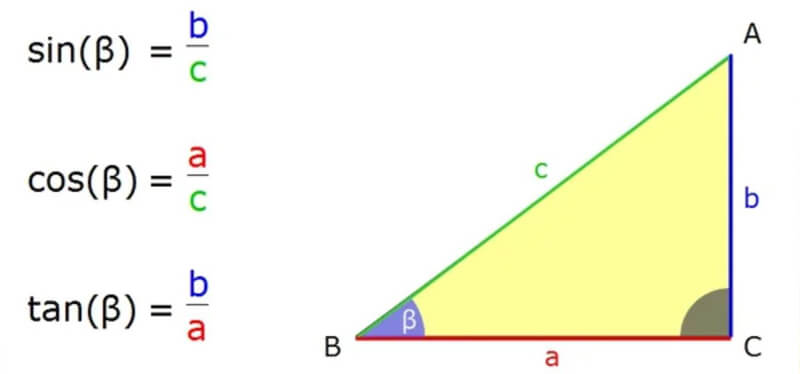

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

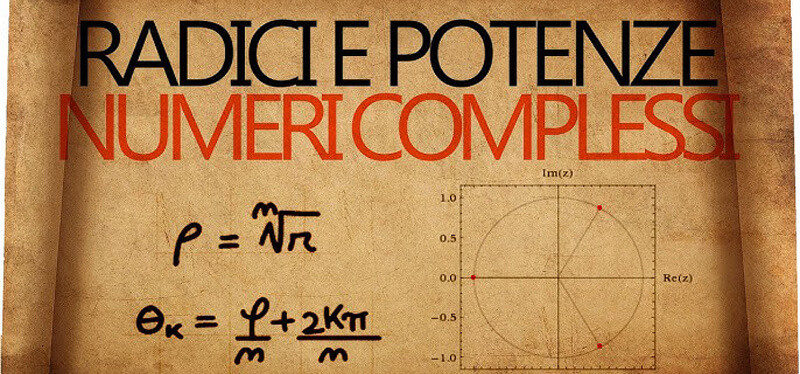

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

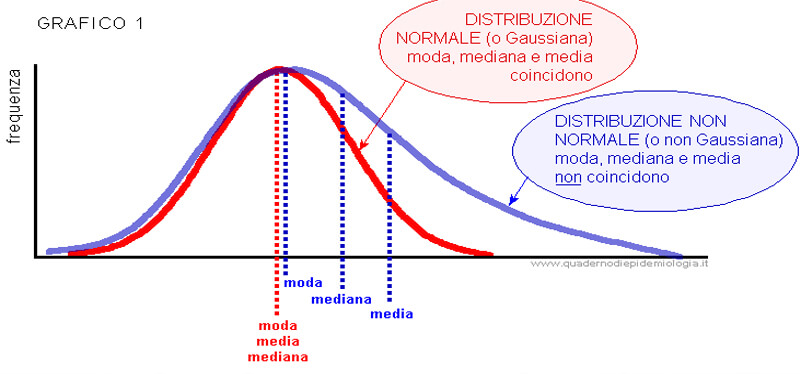

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

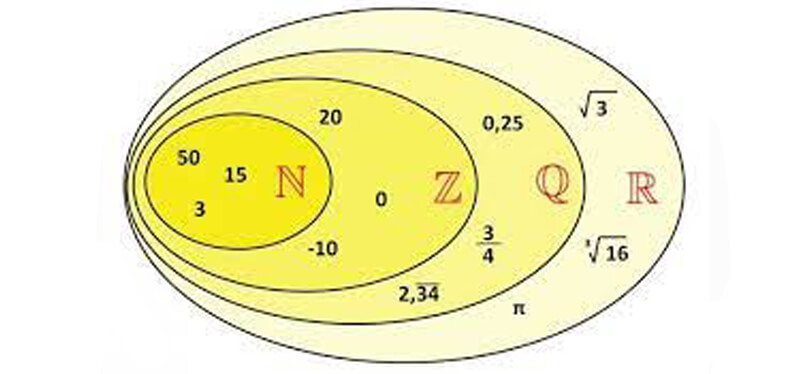

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici