Parafrasi, Analisi e Commento di: "Era il giorno ch'al sol si scoloraro" di Francesco Petrarca

1) Scheda dell'Opera

2) Introduzione

3) Testo e Parafrasi puntuale

4) Parafrasi discorsiva

5) Figure Retoriche

6) Analisi e Commento

7) Confronti

8) Domande e Risposte

Scheda dell'Opera

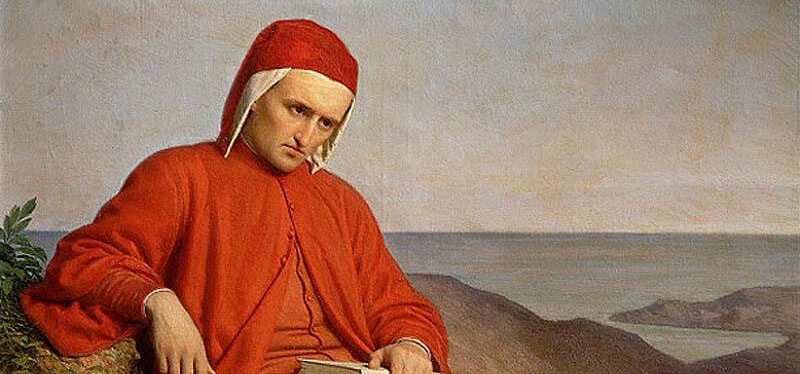

Autore: Francesco Petrarca

Titolo dell'Opera: Rerum vulgarium fragmenta (Canzoniere)

Prima edizione dell'opera: Tra il 1336 e il 1374

Genere: Poesia lirica

Forma metrica: Sonetto con quartine a rima incrociata. Schema ABBA, ABBA, CDE, DCE.

Introduzione

L'introduzione al testo "Era il giorno ch'al sol si scoloraro" di Francesco Petrarca può essere inquadrata nel contesto della sua opera e della sua poetica. Questa poesia fa parte del Canzoniere, una delle opere più celebri della letteratura italiana, che raccoglie i sonetti dedicati all'amore per Laura, figura ideale e fonte di ispirazione per il poeta.

In "Era il giorno ch'al sol si scoloraro", Petrarca esprime un profondo senso di malinconia e nostalgia, evocando il momento della morte di Laura. Il titolo stesso richiama l'immagine di un giorno in cui il sole perde il suo colore, simboleggiando la tristezza e il lutto. La poesia si sviluppa attraverso un linguaggio ricco di immagini e simboli, riflettendo le emozioni intense che caratterizzano il rapporto tra l'autore e la sua amata.

Questa composizione non solo rappresenta un tributo alla bellezza di Laura ma anche una meditazione sul tempo, la perdita e l'effimero, temi ricorrenti nella poetica petrarchista. La struttura del testo, tipica del sonetto, permette al poeta di esprimere con grande efficacia le sue riflessioni interiori, rendendo "Era il giorno ch'al sol si scoloraro" un esempio emblematico della sua arte e della sua visione romantica della vita.

Testo e Parafrasi puntuale

| 1. Era il giorno ch'al sol si scoloraro 2. per la pietà del suo factore i rai, 3. quando i' fui preso, et non me ne guardai, 4. ché i be' vostr'occhi, donna, mi legaro. 5. Tempo non mi parea da far riparo 6. contra colpi d'Amor: però m'andai 7. secur, senza sospetto; onde i miei guai 8. nel commune dolor s'incominciaro. 9. Trovommi Amor del tutto disarmato 10. et aperta la via per gli occhi al core, 11. che di lagrime son fatti uscio et varco: 12. però, al mio parer, non li fu honore 13. ferir me de saetta in quello stato, 14. a voi armata non mostrar pur l'arco. |

1. Era Venerdì Santo, giorno della passione e morte di Cristo, durante il quale la luce dei raggi del sole sbiadì 2. per la compassione che essi hanno nei confronti del loro Creatore [incarnato e crocifisso]; 3. quando io fui conquistato dall'amore, e non pensai a difendermi [da quell'incanto], 4. perché i tuoi begli occhi, Laura, mi legarono indissolubilmente a te. 5. (Essendo un giorno di lutto e meditazione religiosa) non mi pareva quello il momento di difendermi 6. dall'attacco improvviso di Amore; perciò andavo 7. fiducioso e senza timori: ragion per cui il mio dolore interiore e personale 8. ebbero inizio in mezzo al dolore generale per la Passione di Cristo ("commune dolor"). 9. Amore mi colse del tutto disarmato, 10. e trovò libero il cammino per entrare nel cuore attraverso gli occhi, 11. che da quel momento sono diventati una sorgente da cui sgorgano lacrime. 12. Però, a mio parere, da parte di Amore fu comportamento da vigliacco 13. colpire con la freccia me, che ero in quello stato inerme [di pietà e contemplazione religiosa], 14. e non mostrare neppure l'arco a te, Laura, che eri ben difesa (dalla tua virtù e castità). |

Parafrasi discorsiva

Era Venerdì Santo, giorno della passione e morte di Cristo, durante il quale la luce dei raggi del sole sbiadì per la compassione che essi hanno nei confronti del loro Creatore [incarnato e crocifisso]; quando io fui conquistato dall'amore, e non pensai a difendermi [da quell'incanto], perché i tuoi begli occhi, Laura, mi legarono indissolubilmente a te.

(Essendo un giorno di lutto e meditazione religiosa) non mi pareva quello il momento di difendermi dall'attacco improvviso di Amore; perciò andavo fiducioso e senza timori: ragion per cui il mio dolore interiore e personale ebbero inizio in mezzo al dolore generale per la Passione di Cristo ("commune dolor").

Amore mi colse del tutto disarmato, e trovò libero il cammino per entrare nel cuore attraverso gli occhi, che da quel momento sono diventati una sorgente da cui sgorgano lacrime.

Però, a mio parere, da parte di Amore fu comportamento da vigliacco con la freccia me, che ero in quello stato inerme [di pietà e contemplazione religiosa], e non mostrare neppure l'arco a te, Laura, che eri ben difesa (dalla tua virtù e castità).

Figure Retoriche

Allitterazioni: v. 7: Della "s": "secur, senza sospetto...". La comunanza tra le due descrizioni che il poeta da di sé (dallo stesso significato) è accentuata dalla ripetizione della consonante.

Anastrofi: v. 5, v. 9, vv. 13-14: "Tempo non mi parea", "Trovommi Amor", "ferir me de saetta in quello stato, / a voi armata non mostrar pur l'arco.". Le inversioni sintattiche semplici conferiscono musicalità e regolarità cadenzata all'accentazione degli endecasillabi.

Antitesi: vv. 13-14: "ferir me... non mostrar pur l'arco". Si mette sarcasticamente in opposizione il bersaglio colpito da Amore (Petrarca) e quello evitato perché più protetto (Laura).

Apostrofi: v. 4: "donna". La poesia è formalmente rivolta a Laura, nominata come "donna" generica.

Chiasmi: vv. 13-14: "ferir me de saetta in quello stato, / a voi armata non mostrar pur l'arco.". La figura accentua l'inversione dei bersagli di Amore, mettendo in relazione lo stato dei due ("in quello stato/armata") e l'azione di Amore ("ferir/non mostrar l'arco").

Endiadi: v. 11: "uscio et varco". La figura descrive metaforicamente il fuoriuscire delle lacrime dagli occhi come questi fossero una caverna o una sorgente sotterranea.

Ellissi: v. 10: "et aperta la via per gli occhi al core". Il verbo reggente "percorse" o "prese" (la via che dagli occhi conduce al cuore) è omesso.

Enjambements: vv. 5-6, vv. 6-7: La figura si alterna con le altre di ritmo e crea sospensioni che evidenziano parole chiave nel senso del componimento, come "riparo".

Epifrasi: vv. 12-14: "però, al mio parer, non li fu honore / ferir me de saetta in quello stato, / a voi armata non mostrar pur l'arco.". L'ultima terzina pone un giudizio sull'azione di Amore ed esplicita il senso del componimento come giustificazione al sentimento petrarchesco.

Ironia: vv. 12-14: "però, al mio parer, non li fu honore / ferir me de saetta in quello stato, / a voi armata non mostrar pur l'arco.". La chiusura del sonetto ha tono quasi scherzoso (pur nell'atmosfera drammatica del sentimento profano provato nel momento massimo di meditazione religiosa), con il poeta che quasi si discolpa dall'esser vittima delle sue sensazioni.

Metafore: v. 4, v. 6, v. 10, v. 11, vv. 12-14: "mi legaro". Gli occhi di Laura legano il poeta alla ragazza, "colpi d'Amor". Il sentimento è descritto come un dio guerriero (arciere) che colpisce, "et aperta la via per gli occhi al core". Si immagina una strada che l'amore è capace di percorrere dal senso della vista all'intimità, "di lagrime son fatti uscio et varco". Gli occhi sono descritti come una sorta di sorgente o fonte sotterranea da cui fuoriescono le lacrime, "però, al mio parer, non li fu honore / ferir me de saetta in quello stato, / a voi armata non mostrar pur l'arco.". Metafora classica dell'amore cupidino che colpisce con le sue frecce.

Perifrasi: vv. 2-3, v. 8: "il giorno ch'al sol si scoloraro... i rai" (= Venerdì Santo). La celebrazione della passione e morte di Cristo è indicata con l'oscurità che avvolge il giorno, "commune dolor". La celebrazione liturgica e funeraria è indicata come dolore comune a tutto il genere umano.

Personificazione: vv. 6-9: "Amor". Il sentimento è descritto come un personaggio e ricondotto alla sua rappresentazione nella mitologia classica.

Sineddoche: v. 2: "rai" (x luce). La luce del giorno emanata dal sole è indicata attraverso l'elemento da cui scaturisce (i raggi solari).

Analisi e Commento

Storico-letterario

Era il giorno ch'al sol di scoloraro è la terza poesia all'interno del Canzoniere (titolo originale: Rerum vulgarium fragmenta, "frammenti di componimenti in volgare"), redatto da Petrarca durante l'intera sua carriera poetica (1336-1374) e composto di trecentosessantasei liriche, una per ogni giorno dell'anno più l'introduzione, precisamente studiate e ritoccate attraverso un profondo labor limae. All'interno della raccolta è presente una bipartizione speculare tra rime "in vita", di cui la poesia fa parte, e "in morte" di Laura, la donna di cui il poeta si innamorò. L'amore è giocoforza quindi il tema maggiore del Canzoniere, il quale si conclude con l'abbandono delle frivolezze mondane e una ricerca di Dio verso la salvezza dopo la morte della donna amata. Laura de Noves, dama provenzale che Petrarca dovette aver incontrato, potrebbe essere la persona reale di cui si parla, ma l'autore in realtà infarcisce il suo personaggio di elementi di natura astratta, associando il nome della donna al lauro (o alloro), simbolo della poesia.

Era il giorno ch'al sol si scoloraro è il terzo componimento del Canzoniere ed è quindi del numero dei testi introduttivi della raccolta. Essa ha quindi il compito di inquadrare strutturalmente il filo narrativo con funzione di cornice introduttiva. Il compito specifico assegnato a questa lirica particolare è quello di ricordare il giorno dell'innamoramento. In altri componimenti del Canzoniere (Voglia mi sprona nella sezione "in morte" di Laura), si specifica che il Venerdì Santo di cui si parla nel sonetto è il 6 aprile 1327. Tuttavia, è notoriamente riconosciuto che il 6 aprile 1327 era un lunedì e non un venerdì. Petrarca ha dunque modificato l'elemento biografico stretto, procedimento del resto per lui usuale in tutte le sue opere, per creare significati simbolici sulla sovrapposizione di numeri e date, secondo una logica tipica del mondo medievale. In questo caso la data dell'innamoramento coincide con l'anniversario della morte di Gesù e, considerando la posizione del componimento all'interno della raccolta, si presenta come un presagio negativo sul destino dell'amore per Laura. Inoltre, viene creato un circolo significante tra il 6 aprile 1327, giorno della Passione di Cristo e della nascita dell'amore, e il 6 aprile 1348, data in cui Laura, secondo quanto detto nel Canzoniere, morì. Il poeta pone perciò a sfondo del dolore amoroso e personale, squisitamente profano, il dolore corale della comunità dei cristiani. Il carattere morale, perciò, come accade altrove in Petrarca, è contrastivo e quasi giustificatorio. La frattura tra sacro e profano contrassegna decisamente la storia d'amore con un marchio peccaminoso e comincia già a definire il dissidio inconciliabile fra passione per Laura e amore per Dio di cui il poeta soffrirà per tutto il corso della vicenda raccontata dal libro e con il quale la raccolta, oltre trecento liriche dopo, si concluderà.

Tematico

Per ciò che concerne il contenuto, Era il giorno ch'al sol si scoloraro è strutturalmente costruita su una gradualità di elementi metaforici non sempre facilmente interpretabili, come spesso accade in Petrarca, che porta allo scioglimento morale contenuto nell'ultima terzina.

La chiave di lettura è contenuta nell'elemento contestuale non reso esplicito dai versi di incipit. "Era il giorno ch'al sol si scoloraro / per la pietà del suo factore i rai" è infatti una perifrasi che si riferisce al Venerdì santo, giorno in cui la liturgia cattolica colloca la passione e la morte di Gesù Cristo, e fornisce un'informazione fondamentale per contestualizzare il sonetto non solo dal punto di vista del contenuto ma anche da quello concettuale. Se consideriamo infatti l'interlocutore a cui la poesia è rivolta attraverso l'apostrofe "donna" al v. 4, vediamo che già dalla prima strofa Petrarca pone il contrasto, tema centrale poi di tutto il Canzoniere, tra la pietà religiosa e un sentimento amoroso vissuto come peccaminoso, profano e fuori luogo.

Nelle due strofe successive, infatti, viene ripetuto sostanzialmente lo stesso concetto: credendosi innocente e coperto dall'atmosfera sacrale della cerimonia religiosa, il poeta si crede "secur, senza sospetto" (v. 7) o "del tutto disarmato" (v.9) di fronte ai dardi d'Amore, che come un arciere durante un'imboscata lo attacca proprio nel momento in cui egli non si aspetta di trovarsi sotto assedio. Immagini di guerra e prigionia abitano tutta la poesia: gli occhi incatenano l'io (v. 4), Amore, secondo la rappresentazione classica del dio Cupido, sferra colpi con arco e frecce e si fa strada attraverso gli occhi verso il cuore del poeta, come fosse un esercito straniero.

Ma è sleale questa guerra da parti di chi attacca l'avversario sprovveduto e inerme. Lo vediamo dall'ultima terzina, che attraverso un'epifrasi dal gusto agrodolce di natura quasi ironica, vede il poeta come giustificarsi della natura peccaminosa dei suoi pensieri in un momento tanto sacro e accusare Amore di vigliaccheria per aver preferito attaccare lui piuttosto che Laura, protetta e riparata dal suo velo di Virtù e Carità.

La natura del contenuto, seppur in forma quasi leggera e persino in alcuni punti modesta e autoironica, preannuncia quelli che sono gli aspetti spirituali del Canzoniere, ossia il conflitto tra la sacralità religiosa e la carnalità del desiderio per la bellissima Laura. Solo dopo la morte di lei, pietà cristiana e amore troveranno la loro conciliazione nella consacrazione a Dio e la dedizione alla poesia.

Stilistico

Era il giorno ch'al sol si scoloraro è un sonetto con quartine a rima incrociata secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE.

Si deve a Petrarca la riforma e la fissazione degli schemi conduttori di questa forma metrica nella tradizione della lirica italiana, della quale diverrà poi peculiarità. L'invenzione risale infatti alla Scuola Siciliana e ai poeti del Dolce Stil Novo, tra i quali lo stesso Dante, ma Petrarca fu protagonista di un preciso studio a livello sonoro sugli endecasillabi per conferire ai gruppi di quartine e terzine una regolare cadenzatura musicale. Tale precisione è evidente in questo componimento nell'uso dell'apocope (v. 1 "scoloraro"; v. 3 "i'" v. 4 "be' vostr'occhi" "legaro"; v. 7 "secur"; v. 8 "s'incominciaro") che permette anche di creare rime originali oltre a cadenzare la caduta degli accenti ritmici del verso. La regolarità del verso petrarchesco è accentuata anche dall'alternanza di anastrofe (v. 5 "Tempo non mi parea"; v. 9 "Trovommi Amor"; vv. 13-14 "ferir me de saetta in quello stato, / a voi armata non mostrar pur l'arco.") e enjambement (vv. 5-6; vv. 6-7). Il ritmo del componimento trova perciò un equilibrio piano tra scorrevolezza e interruzioni.

Dal punto di vista sintattico, il componimento si articola su un'ipotassi complessa, ricca di subordinate, incisi e interruzioni che il poeta ricalca volutamente dalla poesia latina, come accade nel primo periodo (vv. 1-4). Ciò risponde al preciso ideale petrarchesco all'interno del Canzoniere, in cui egli volle innalzare il livello linguistico della lingua volgare per renderlo pari a quello della lingua latina, che nel medioevo era ancora considerata l'unica degna di trattare argomenti alti come il sacro o l'amore. Sulla stessa falsariga il lessico è puro e selezionatissimo. Secondo il topos classico, si segnala il fitto impiego di metafore belliche, tipiche del linguaggio amoroso petrarchesco, anch'esso ripreso da quello latino di autori come Catullo, Ovidio o Virgilio.

Confronti

Era al giorno ch'al sol si scoloraro, trovandosi in apertura del Canzoniere, presenta molti punti comuni con la poesia del secolo precedente, non solo Stilnovista. Stiamo pensando alla metafora "Trovommi Amor del tutto disarmato / et aperta la via per gli occhi al core, / e di lagrime son fatti uscio et varco": nella poesia amorosa duecentesca è tipico il riferirsi agli occhi come l'organo attraverso il quale l'amore penetra nel corpo e arriva a invadere il cuore dei poeti. Si pensi ai versi «li occhi in prima generan l'amore / e lo core li dà nutricamento» di Giacomo da Lentini o al «Voi che per li occhi mi passaste il core» di Guido Cavalcanti) se non al dare "per li occhi una dolcezza al core" provato da chi osserva la Beatrice dantesca passare nel celebre sonetto Tanto gentile e tanto onesta pare. Una reminiscenza dalla Commedia dal canto di Paolo e Francesca («soli eravamo e senza alcun sospetto», Inf. V, 129). è presente nell'identica formula adoperata da Petrarca al v. 7.

Tutti questi riferimenti sembrano essere pensati scientemente da Petrarca, autore sempre attento al legame con la tradizione, proprio a causa della posizione di Era il giorno ch'al sol si scoloraro. Egli vuole porre degli esempi tratti dalla lirica precedente per poi sviluppare nel Canzoniere una concezione assolutamente autonoma della donna amata. Ed effettivamente, se in questa lirica si insiste appunto sul carattere profano dell'amore per Laura, in componimenti come Erano i capei d'oro a l'aura sparsi la descrizione è totalmente differente:

12. uno spirto celeste, un vivo sole

13. fu quel ch'i' vidi: e se non fosse or tale,

14. piagha per allentar d'arco non sana.

(fu uno spirito del cielo, una stella incarnata quella che io vidi, e se ora non fosse più tale, una ferita inflitta da una freccia non si cura solo perché la corda dell'arco si allenta)

In questi tre versi, dove ritroviamo fra l'altro di nuovo la metafora delle frecce di Amore, vediamo che Laura è assimilata, come nel resto del componimento, a una figura sovrumana, angelica, che prende i tratti di un'apparizione o una visione. Se per gli Stilnovisti come Dante la donna-angelo aveva comunque nella sua sacralità un contraltare in carne e ossa, la Laura di Petrarca, dopo l'incontro del Venerdì Santo che vediamo nel nostro sonetto, diviene nel resto del Canzoniere un oggetto estremamente astratto, immateriale e inafferrabile. Complice la morte di lei, l'amore peccaminoso e profano dell'inizio del Canzoniere viene man mano trasportato verso una dimensione metafisica più vicina al definitivo incontro con Dio.

Domande e Risposte

Qual è il tema principale della lirica?

Il tema principale della lirica è il primo incontro tra Petrarca e Laura.

Di quale raccolta fa parte Era il giorno che al sol si scoloraro?

Era il giorno ch'al sol si scoloraro fa parte del Canzoniere (titolo originale Rerum vulgaria fragmenta).

In quale sezione della raccolta si trova?

La lirica fa parte delle rime "in vita" di Laura.

Qual è la forma metrica della poesia?

Era il giorno ch'al sol si scoloraro è un sonetto con quartine a rima incrociata secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE.

In quale occasione Petrarca e Laura si incontrarono?

Petrarca afferma di aver incontrato Laura durante il Venerdì Santo.

In che giorno i due si incontrarono, secondo quanto si afferma nel Canzoniere?

In una successiva poesia, Petrarca afferma di aver incontrato Laura il 6 aprile 1327.

Fonti: libri scolastici superiori

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici