Parafrasi, Analisi e Commento di: "Erano i capei d'oro a l'aura sparsi" di Francesco Petrarca

1) Scheda dell'Opera

2) Introduzione

3) Testo e Parafrasi puntuale

4) Parafrasi discorsiva

5) Figure Retoriche

6) Analisi e Commento

7) Confronti

8) Domande e Risposte

Scheda dell'Opera

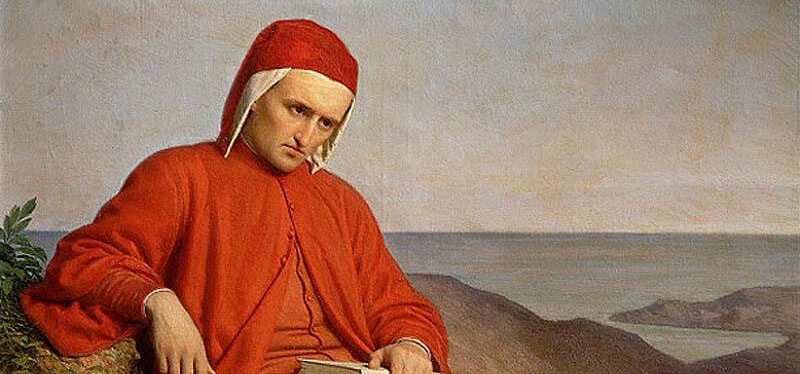

Autore: Francesco Petrarca

Titolo dell'Opera: Rerum vulgarium fragmenta (Canzoniere)

Prima edizione dell'opera: Tra il 1336 e il 1374

Genere: Poesia lirica

Forma metrica: Sonetto con quartine a rima incrociata e terzine a rima ripetuta. Schema ABBA, ABBA, CDE, DCE.

Introduzione

L'introduzione del sonetto "Erano i capei d'oro a l'aura sparsi" di Francesco Petrarca, tratto dal Canzoniere, ci presenta uno dei temi più ricorrenti nella sua opera: l'amore per Laura. In questo componimento, il poeta ricorda con nostalgia i momenti della giovinezza, quando era innamorato di Laura, descrivendo la bellezza della donna e la sua chioma dorata. Attraverso immagini delicate e un tono malinconico, Petrarca evoca il ricordo del passato e la fugacità del tempo, riflettendo sull'amore e la sua natura fugace, inserendo il suo sentire personale in un contesto più universale di introspezione e sofferenza amorosa.

Testo e Parafrasi puntuale

| 1. Erano i capei d'oro a l'aura sparsi 2. che 'n mille dolci nodi gli avolgea, 3. e 'l vago lume oltra misura ardea 4. di quei begli occhi, ch'or ne son sì scarsi; 5. e 'l viso di pietosi color' farsi, 6. non so se vero o falso, mi parea: 7. i' che l'esca amorosa al petto avea, 8. qual meraviglia se di sùbito arsi? 9. Non era l'andar suo cosa mortale, 10. ma d'angelica forma; e le parole 11. sonavan altro che, pur voce umana; 12. uno spirto celeste, un vivo sole 13. fu quel ch'i' vidi: e se non fosse or tale, 14. piagha per allentar d'arco non sana. |

1. I biondi capelli come l'oro (di Laura) erano sparsi al vento, 2. che li avvolgeva in tanti dolci giri, 3/4. e la bella luce di quegli occhi, che ora sono così privi di luminosità, splendeva straordinariamente; 5. e il viso mi sembrava (v. 6: "mi parea") assumere un'espressione di benevolenza nei miei confronti 6. Ma non posso dire con certezza se ciò fosse vero o falso: 7. io che avevo confitta nel petto il dardo dell'amore, 8. cosa c'è da stupirsi se subito arsi d'amore? 9. Il suo incedere non era quello di un corpo mortale, 10. ma di uno spirito angelico, e la sua voce 11. aveva un suono diverso da una soltanto (pur) umana; 12. una creatura del cielo, un sole vivente 13. fu quello che vidi; e anche nel caso in cui non avesse più quell'aspetto, 14. di certo la ferita procurata da una freccia non si risana solo perché la corda dell'arco, dopo il colpo sferrato, si allenta.. |

Parafrasi discorsiva

I capelli biondi come l'oro (di Laura) erano sparsi al vento, che soffiando li avvolgeva in tanti dolci giri, e la bella luce di quegli occhi, che ora sono così privi di luminosità, splendeva straordinariamente; e il viso mi sembrava (v. 6: "mi parea") assumere un'espressione di benevolenza nei miei confronti, ma non posso dire con certezza se ciò fosse vero o falso: io che avevo confitto nel petto il dardo dell'amore, cosa c'è da stupirsi se subito ne avvampai?

Il suo incedere non era quello di un corpo mortale, ma di uno spirito angelico, e la sua voce aveva un suono diverso da una soltanto (pur) umana; una creatura del cielo, un sole vivente fu quello che vidi; e anche nel caso in cui non avesse più quell'aspetto, di certo la ferita procurata da una freccia non si risana solo perché la corda dell'arco, dopo il colpo sferrato, si allenta.

Figure Retoriche

Anacoluti: vv. 7-8: "i' che l'esca... arsi". La figura scioglie la musicalità lirica e introduce un tono quasi parlato, come di confessione.

Anastrofi: v. 1, vv. 5-6, v. 9: "a l'aura sparsi", "farsi,/ non so se vero o falso, mi parea", "non era l'andar suo". Le inversioni sintattiche vengono poste al servizio della musicalità del verso e del tono intimo del componimento.

Antitesi: vv. 9-10: "Non era l'andar suo cosa mortale,/ ma d'angelica forma". Laura viene raffigurata e rappresentata come entità sovrannaturale e spirituale, opposta alla materialità corporea.

Chiasmi: v. 12: "uno spirto celeste, un vivo sole". La figura ripete e rafforza la natura angelica della donna.

Domanda retorica: v. 8: "qual meraviglia se di subito arsi?". Petrarca pone a se stesso e al lettore la domanda, giustificando e condividendo il proprio sentimento.

Enumerazione: vv. 1-5: "i capei... e 'l vago lume... e 'l viso". La descrizione del volto della donna procede lentamente ed enumera le parti che lo compongono (i capelli, gli occhi, il profilo).

Iperbole: v. 2: "mille dolci nodi gli avolgea". Anche i capelli di Laura hanno qualcosa di più che umano e hanno lunghezza sovrannaturale.

Iperbato: vv. 3-4: "e 'l vago lume oltra misura ardea/ di quei begli occhi". L'inversione rallenta il ritmo sintattico e focalizza perciò l'attenzione sugli occhi bellissimi della ragazza.

Litote: vv. 9-11: "Non era l'andar suo cosa mortale,/ ma d'angelica forma; e le parole/ sonavan altro che, pur voce umana;". La natura di Laura viene infine spiegata per negazione ed opposizione a tutte le caratterische umane.

Metafore: v. 1, v. 3, v. 7, v. 8, v. 12, v. 14: "d'oro". Il biondo dei capelli ha lo stesso colore dell'oro, "ardea". Gli occhi di Laura emanano luce nella loro vitalità, "esca amorosa". Petrarca si descrive come trafitto da un amo e tirato verso Laura, "arsi". Il sentimento amoroso è rappresentato come una brace accesa, "uno spirto celeste, un vivo sole". Laura è accomunata agli elementi celesti, appartenenti all'universo e alle cose divine, "piagha per allentar d'arco non sana.". L'amore è descritto come una ferita provocata da una freccia (secondo la rappresentazione cupidina classica) che impiega moltissimo tempo a rimarginarsi.

Paronomasia: v. 1: "l'aura". Gioco di parole sul nome dell'amata che la accomuna, come nel resto del componimento, alle cose immateriali.

Poliptoti: vv. 3, 8: "ardea... arsi".

I due verbi accomunano la scintilla negli occhi della ragazza e il suo sguardo benevolo che hanno il potere di accendere il fuoco d'amore nel poeta.

Reticenza: v. 6: "non so se vero o falso".

Letteralmente riferito allo sguardo benevolo che a Petrarca è parso di aver distinto ma in senso più ampio la figura rimanda all'immagine della ragazza, tanto bella che il poeta dubita di averla vista davvero.

Analisi e Commento

Storico-letterario

Il sonetto Erano i capei d'oro a l'aura sparsi è il componimento XC (90) del Canzoniere di Francesco Petrarca, il cui titolo originale fu Rerum vulgarium fragmenta (letteralmente "frammenti di composizioni in volgare").

Compilato assiduamente tra il 1336 e il 1374, il Canzoniere è una raccolta di trecentosessantasei poesie, una per ogni giorno dell'anno più una di introduzione, che il poeta volle dividere in due sezioni, "in vita" e "in morte" di Laura, la donna dalle origini incerte di cui egli si innamorò. La storia dell'amore di Petrarca per Laura è appunto il filo conduttore del Canzoniere, con la decisione, dopo la morte di lei, di abbandonare le illusioni mondane per cercare in Dio la fine degli affanni terreni e la salvezza. Sebbene la ragazza sia stata identificata nella dama Laura de Noves, il personaggio creato dal poeta potrebbe essere associato a concetti più astratti. Il nome scelto richiama infatti il lauro (o alloro) con il quale venivano incoronati i poeti per il loro valore, riconoscimento al quale l'autore aspirerà per tutta la vita.

Il componimento 90 è uno dei sonetti più conosciuti contenuti nel Canzoniere. Esso è collocato fra le rime "in vita" di Laura, sebbene, come si evince dal contenuto stesso del testo, il poeta collochi la figura della ragazza in un tempo lontano e ormai appartenente al solo ricordo. Erano i capei d'oro a l'aura sparsi deve inoltre la sua fama al celebre senhal (pr. segnàl), vale a dire il gioco onomastico di nascondimento-allusione presente nel primo verso, che dà anche il titolo alla poesia, del nome della donna amata (l'aura = Laura). In tal maniera Petrarca non solo evoca il personaggio senza nominarlo direttamente, ma lo caratterizza secondo quelle che sono poi le linee guida della descrizione della donna angelo. La parola "aura" evoca appunto la natura eterea e celeste della ragazza, come qualcosa che non appartiene al mondo terreno ma a quello dei cieli. Il procedimento stilistico è frequentissimo nel Canzoniere e deriva dalla lirica amorosa provenzale del secolo precedente, ma in questo sonetto è più di tutti consacrato e reso memorabile.

Tematico

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi divide il proprio contenuto, seguendo anche la tradizionale divisione strofica del sonetto in quartine e terzine, in due momenti distinti: il primo in cui il poeta ci offre una descrizione di Laura che egli rievoca dalla propria memoria e il secondo in cui egli si interroga, quasi filosoficamente, sulla natura della ragazza e su quella del proprio amore per lei. Si tratta perciò di una confessione intima riguardo al proprio sentimento, che il poeta percepisce quasi come peccaminoso: non a caso le quartine si chiudono con una domanda retorica e il componimento intero con un epifonema (v. 14) dal suono amaro che porta l'autore a constatare che il tempo e la lontananza dalla donna non riescono ad assopire il suo amore.

Già dalla prima strofa, con il senhal ("l'aura" del v.1) vediamo caratterizzata la bellissima fanciulla come qualcosa che va al di là della sfera materiale e la descrive come una sorta di apparizione luminosa che brilla nel ricordo del poeta, lontana dal tempo presente e la realtà, come segnalato dal v. 4 ("ch'or ne son si scarsi"). Il verso segnala appunto al lettore che gli occhi di Laura non brillano più, essendo l'immagine solo interiore alla mente del poeta. L'impressione di illusione è poi ribadita dalla reticenza "non so se vero o falso?" (v. 6) che letteralmente Petrarca attribuisce allo sguardo benevolo sul viso della ragazza, ma più generalmente alla sua intera figura. È chiara dunque alla sua coscienza la natura illusoria e non autentica della visione descritta. Gli ultimi versi della quartina poi pongono l'interrogativa retorica in cui il poeta si domanda se potesse mai egli aver sperato di scampare all'amore per una figura di tanta bellezza.

La risposta a questi dubbi viene sciolta poi propriamente nelle terzine dove appare il tema stilnovistico della donna angelo come creatura sovrannaturale e miracolosa. È tuttavia evidente la distanza fra l'impiego di questo tema da parte dell'illustre predecessore Dante e la rielaborazione portata avanti da Petrarca: l'apparizione angelica si imponeva allo stilnovista con certezza immediata e oggettiva, per Petrarca essa è invece proiettata nel passato, in un tempo remoto e imprecisato che sopravvive soltanto nella memoria, in un ricordo dai contorni sfumati, concetto già implicitamente evidenziato nelle due quartine d'apertura. La Laura-dea era quindi tale al momento dell'incontro e non adesso che è invecchiata, come brevemente ricordano gli ultimi due versi: sulla provenienza celeste della donna prevalgono insomma i tipici temi petrarcheschi del trascorrere inesorabile del tempo e della caducità delle cose terrene.

Stilistico

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi è un sonetto, forma metrica già sviluppata da Siciliani e Stilnovisti ma che solo con Petrarca verrà riconosciuta come tradizionale e caratteristica della lirica italiana, con quartine a rima incrociata e terzine a rima ripetuta. Lo schema è ABBA, ABBA, CDE, DCE. Secondo la classica concezione petrarchesca, il componimento si inquadra in una solida struttura di simmetria fra quartine e terzine che gli conferisce una rigorosa architettura, che sottolinea il tema del dubbio già espresso nel contenuto formale e letterale del testo. "Erano (v. 1), or" (v. 4) nelle quartine si oppongono perciò al "non era" (v. 9) e al "non fosse or" (v. 13) nelle terzine.

Le scelte lessicali sono più che mai precise e tradizionali, se non addirittura stereotipate: i nodi dei capelli sono dolci, il lume degli occhi è vago, gli occhi stessi sono belli; allo stesso modo le immagini metaforiche sono standardizzate e convenzionali: i capelli biondi sono d'oro, per amore il poeta arse, la ferita d'amore è inflitta da un dardo come quelli classici di Cupido.

Dal punto di vista ritmico, tuttavia, Petrarca opta in questo componimento per delle scelte che conferiscono al testo un andamento scorrevole e quasi colloquiale. Ci stiamo riferendo alle frequenti sincopi (v. 2 "'n"; vv. 3-5 "'l") e apocopi (vv. 7-13 "i'"; v. 5 "color'"). Oltre a perseguire un ritmo piano e regolare, ottica sempre presente nell'ideale di poesia petrarchesco, il poeta cerca di attribuire alla sua poesia un tono intimo. Letteralmente egli ragiona, con se stesso e con il lettore, sulla natura di ciò che egli ha visto o ha creduto di vedere e su cosa abbia suscitato nella sua interiorità un sentimento amoroso tanto forte. Si tratta perciò di una vera e propria confessione e giustificazione delle proprie emozioni: sebbene egli sia addolorato da tale situazione del proprio animo e la trovi in un certo qual modo sconveniente, non può che ammetterne l'esistenza e l'amarezza.

Confronti

È impossibile non porre un riferimento tra Erano i capei d'oro a l'aura sparsi e il celeberrimo sonetto dantesco Tanto gentile e tanto onesta pare che il poeta fiorentino inserì nella vita nova. Le terzine del sonetto petrarchesco che descrivono la figura, l'incedere e la voce di Laura sono una rielaborazione di quelli di Beatrice:

1. Tanto gentile e tanto onesta pare

2. la donna mia quand'ella altrui saluta,

3. ch'ogne lingua deven tremando muta,

4. e li occhi no l'ardiscon di guardare.

5. Ella si va, sentendosi laudare,

6. benignamente d'umiltà vestuta;

7. e par che sia una cosa venuta

8. da cielo in terra a miracol mostrare

È tuttavia simbolico delle due diverse concezioni dei poeti sulla donna-angelo e sull'amore l'utilizzo del verbo parere in Erano i capei d'oro a l'aura sparsi (v. 6, parea cioè "sembrava") e in Tanto gentile e tanto onesta pare (pare cioè "appare", "è evidente che è"). Per Petrarca la natura angelica della donna è collocata in una pura dimensione soggettiva, di sensazione e di "impressione". L'innamoramento è presentato come dettato da una condizione psicologica del poeta (vv. 7-8, "i' che l'esca amorosa al petto avea, / qual meraviglia se di subito arsi?"). Il motivo della donna angelo, in definitiva, torna ad avere come nella lirica prestilnovistica il semplice ruolo di esagerazione iperbolica, senza veri e propri risvolti metafisici e sovrannaturali.

Del resto, se per Dante l'amore per Beatrice era qualcosa che portava alla conoscenza diretta del metafisico, del divino e delle sfere celesti (si pensi alla Commedia), in Petrarca il sentimento d'amore ha risvolti ambigui. In Chiare, fresche et dolci acque, ad esempio, celebre canzone in cui egli descrive il primo incontro con Laura che fa il bagno in un fiume, la visione provoca un innalzamento dei sentimenti del poeta ed una vera e propria estasi amorosa. In moltissimi altri componimenti del Canzoniere le sensazioni provocate dalla ferita d'amore, come anche accennato nel verso finale del nostro sonetto, sono fonte di dolore estremo. Si pensi ad esempio a Pace non trovo e non ò da far guerra:

9. Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido;

10. et bramo di perir, et cheggio aita;

11. et ò in odio me stesso, et amo altrui.

12. Pascomi di dolor, piangendo rido;

13. egualmente mi spiace morte et vita:

14. in questo stato son, donna, per voi.

In questi versi risulta chiaro quanto già si intravede nella confessione intima di Erano i capei d'oro a l'aura sparsi, ossia quanto di illusorio e doloroso Petrarca collochi nel sentimento amoroso. La struttura del Canzoniere stesso, del resto, è interamente improntata prima sulla vita e poi sulla morte di Laura, che permette al poeta infine di abbracciare i valori di Virtù e Carità cristiana.

Domande e Risposte

Qual è il tema principale del componimento?

Il tema principale del componimento è la riflessione di Petrarca sulla natura di Laura e del suo amore per lei.

In quale raccolta compare Erano i capei d'oro a l'aura sparsi?

Il componimento fa parte del Canzoniere petrarchesco (titolo originale Rerum vulgaria fragmenta)

Di quale sezione della raccolta la lirica fa parte?

All'interno del Canzoniere, la lirica fa parte delle rime "in vita" di Laura.

Qual è la forma metrica della lirica?

Erano i capei d'oro a l'aura sparsi è un sonetto con quartine a rima incrociata e terzine a rima ripetuta ABAB ABAB CDE DCE.

Chi è la donna descritta?

Laura, donna amata con Petrarca, è identificata con Laura de Noves, ma il nome rimanda alla poesia stessa.

Quale procedimento poetico è realizzato giocando con il nome di Laura ("l'aura") al primo verso?

Nel primo verso è inserito un senhal, gioco paranomastico sul nome dell'amata.

Fonti: libri scolastici superiori

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici