Parafrasi, Analisi e Commento di: "Pace non trovo, et non ò da far guerra" di Francesco Petrarca

1) Scheda dell'Opera

2) Introduzione

3) Testo e Parafrasi puntuale

4) Parafrasi discorsiva

5) Figure Retoriche

6) Analisi e Commento

7) Confronti

8) Domande e Risposte

Scheda dell'Opera

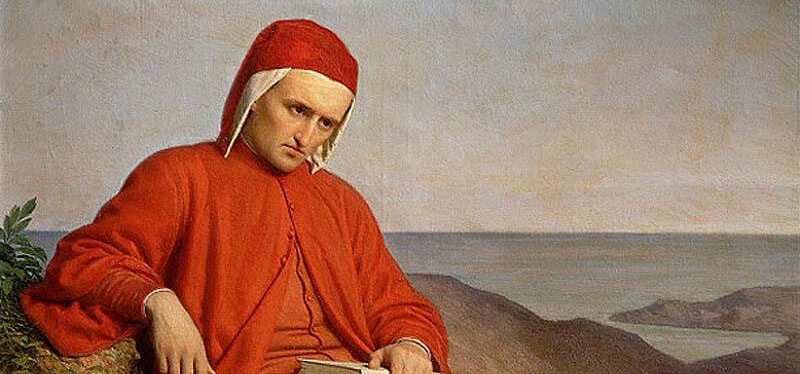

Autore: Francesco Petrarca

Titolo dell'Opera: Rerum vulgarium fragmenta (Canzoniere)

Prima edizione dell'opera: Tra il 1336 e il 1374

Genere: Poesia lirica

Forma metrica: Sonetto con quartine a rima alternata e terzine a rima ripetuta. Schema ABAB, ABAB, CDE, CDE.

Introduzione

Il sonetto "Pace non trovo, et non ò da far guerra" di Francesco Petrarca è uno dei componimenti più celebri del Canzoniere, raccolta in cui l'autore esprime i suoi tormenti amorosi per Laura. In questo sonetto, Petrarca descrive il conflitto interiore che vive, diviso tra sentimenti contrastanti di amore e sofferenza. Attraverso una serie di ossimori e antitesi, il poeta illustra la sua condizione di continua tensione, dove l'amore lo tiene prigioniero, incapace di trovare pace o combattere per liberarsi. La lirica riflette l'inquietudine tipica dell'uomo del suo tempo, intrappolato tra desiderio e ragione.

Testo e Parafrasi puntuale

| 1. Pace non trovo, et non ò da far guerra; 2. e temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio; 3. et volo sopra 'l cielo, et giaccio in terra; 4. et nulla stringo, et tutto 'l mondo abbraccio. 5. Tal m'à in pregion, che non m'apre né serra, 6. né per suo mi riten né scioglie il laccio; 7. et non m'ancide Amore, et non mi sferra, 8. né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio. 9. Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido; 10. et bramo di perir, et cheggio aita; 11. et ò in odio me stesso, et amo altrui. 12. Pascomi di dolor, piangendo rido; 13. egualmente mi spiace morte et vita: 14. in questo stato son, donna, per voi. |

1. Non trovo pace, ma neppure ho i mezzi per combattere; 2. ho paura e speranza al tempo stesso; e ardo d'amore e mi sento gelare per il timore; 3. e volo sopra il cielo per la felicità e poi sprofondo in terra per la disperazione; 4. e nella mia immaginazione possiedo tutto il mondo, ma in realtà non ho nulla. 5. Mi tiene prigioniero l'amore (v. 7: "Amore"), che non mi libera ma neppure mi rinchiude del tutto, 6. non mi trattiene ma neppure mi scioglie dalle catene; 7. e non mi dà il colpo di grazia ma neppure mi estrae la freccia dalla ferita, 8. non mi vuole vivo ma neppure mi libera dalla sofferenza uccidendomi una volta per tutte. 9. Vedo ma sono accecato dall'amore e sono incapace di parlare per il dolore, eppure grido; 10. e desidero morire, eppure chiedo aiuto. 11. e odio me stesso e amo un'altra persona. 12. Mi nutro di dolore, sono contento di piangere; 13. mi sono insopportabili allo stesso modo sia la vita che la morte: 14. Laura, sono in questo stato per causa tua. |

Parafrasi discorsiva

Non trovo pace, ma neppure ho i mezzi per combattere (non ò da far guerra, cioè "non ho i mezzi per oppormi all'amore"). Ho paura e speranza al tempo stesso. Ardo d'amore (tipica metafora del fuoco della passione) e mi sento gelare per il timore (son un ghiaccio, metafora). Volo sopra il cielo per la felicità e poi sprofondo in terra per la disperazione. Non ho nulla (quando non sono ricambiato) e possiedo il mondo intero (quando sono ricambiato).

Mi tiene prigioniero l'amore, che non mi libera ma neppure mi rinchiude del tutto (non m'apre né serra), non mi trattiene (riten) ma neppure mi scioglie dalle catene (né scioglie il laccio, tipico strumento che l'Amore usa per perseguitare gli amanti). Amore non mi dà il colpo di grazia (ancide) ma neppure mi estrae la freccia dalla ferita (sferra), non mi vuole vivo ma neppure mi libera dalla sofferenza uccidendomi (mi trae d'impiccio).

Vedo con la ragione (veggio senza occhi) ma sono accecato dall'amore (cioè "seguo ciecamente i sensi"). Sono incapace di parlare (non ò lingua, tipica condizione dell'amante di fronte alla donna amata), eppure grido. Desidero morire (bramo di perir), eppure chiedo aiuto (chieggio aita). Odio me stesso (per la forza della passione) e amo un'altra persona (Laura).

Mi nutro (Pascomi) di dolore, sono contento di piangere. Mi sono insopportabili allo stesso modo (egualmente mi spiace: il verbo ha un significato molto più forte che nell'italiano contemporaneo) sia la vita che la morte. Laura (donna: signora), sono in questo stato per causa tua (per voi, complemento di causa).

Figure Retoriche

Chiasmi: v. 1, v. 2, v. 6, v. 9: "Pace non trovo et non ò da far guerra", "e temo et spero; et ardo, e son un ghiaccio", "né per suo mi riten né scioglie il laccio", "Veggio senza occhi, et non ò lingua et grido".

Il chiasmo del v. 1 vede disposte delle parole secondo lo schema ABBA e pone in particolare rilievo le parole-chiave opposte "pace" e "guerra". Nel chiasmo del v. 2 "temo" è collegata a "son un ghiaccio", perché il poeta diventa di ghiaccio proprio per il timore, mentre "spero" è collegato ad "ardo", proprio perché il poeta arde per la speranza). Il chiasmo del v. 6 i due verbi sono disposti al centro, "incorniciati" dalle rispettive parti nominali. Infine il chiasmo del v. 9 mette in relazione i due verbi e rafforza l'antitesi e il paradosso, perché il poeta, paradossalmente "vede senza occhi" e "grida senza lingua".

Metafore: v. 2, v. 5, v. 6, v. 7, v. 8, v. 9, v. 12: "ardo, et son un ghiaccio", "Tal m'à in pregion, che non m'apre né serra", "né scioglie il laccio", "non m'ancide Amore e non mi sferra", "né mi trae d'impaccio", "Veggio senza occhi", "e non ò lingua", "Pascomi di dolor".

La metafora del v. 2 alla tipica metafora dell'amore come forte passione che fa bruciare, si unisce per contrasto quella del rimanere di ghiaccio per il timore di non essere ricambiato. La metafora del v. 5 rappresenta la tipica immagine dell'amante tenuto prigioniero da Amore e dalla donna amata, quindi totalmente sottomesso. Nella metafora del v. 6 il laccio è il tipico strumento che nella tradizione cortese l'Amore usa per perseguitare gli amanti. La metafora del v. 7 continua l'immagine delle catene con cui Amore tiene prigioniero l'amante: "sferrare", qui, infatti, vale "liberare dalla freccia della ferita d'amore". La metafora del v. 8 sta ad indicare la morte, invocata come fine delle sofferenze d'amore. Le metafore del v. 9 rispettivamente stanno, la prima per "vedo con la mente / con la ragione" mentre la seconda è la tipica immagine dell'amante che non riesce a parlare per timidezza alla vista della donna amata. Infine, la metafora del v. 12 è la tipica immagine del poeta che si nutre di dolore, cioè è completamente preso dal dolore.

Parallelismi: v. 3, v. 4, v. 11: "volo sopra 'l cielo, et giaccio in terra", "et nulla stringo, et tutto 'l mondo abbraccio", "ho in odio me stesso, et amo altrui".

Gran parte della poesia si fonda su opposti che sono collocati dal punto di vista sintattico all'interno del verso in strutture perfettamente speculari e parallele.

Antitesi: v. 1, v. 2, v. 3, v. 4, v. 5, v. 6, v. 7, v. 8, v. 9, v. 10, v. 11: "Pace non trovo e non ò da far guerra", "e temo, e spero", "e ardo e son un ghiaccio", "e volo sopra 'l cielo e giaccio in terra", "e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio", "che non m'apre né serra", "mi riten né scioglie il laccio", "non m'ancide Amore e non mi sferra", "Né mi vuol vivo né mi trae d'impaccio", "Veggio senza occhi", "non ò lingua e grido", "bramo di perir e chieggio aita", "ò in odio me stesso ed amo altrui".

Nell'antitesi del v. 1 si contrappongono "pace" e "guerra" in una struttura chiastica; "e temo, e spero". Nelle antitesi del v. 2 rispettivamente nella prima si contrappongono due sentimenti opposti, ossia la speranza di essere ricambiato e il timore di non esserlo, con la contemporanea presenza del polisindeto mentre nella seconda si contrappongono i due concetti dell'amore come fiamma che brucia e del rimanere di ghiaccio quando questo amore non è ricambiato, con la contemporanea presenza del polisindeto. Nell'antitesi del v. 3 sono rappresentate le due condizioni opposte di quando si è amati e di quando invece non lo si è, ossia massima esaltazione e massima delusione e umiliazione, sottolineate ancora una volta dal polisindeto. Nell'antitesi del v. 4 compaiono ancora due condizioni esattamente opposte: quando l'amante non è ricambiato crede di non avere nulla, quando lo è ritiene e immagina di possedere il mondo intero – anche qui abbiamo anche il polisindeto. Nell'antitesi del v. 5 la donna amata né lo libera dalla prigione dell'amore, né lo chiude completamente in essa, lasciandolo in uno stato di perenne sospensione. Nell'antitesi del v. 6 di nuovo Amore né trattiene completamente l'amante né lo libera definitivamente, lasciandolo in uno stato di perenne sospensione. Nell'antitesi del v. 7 Amore non lo uccide del tutto, ma nemmeno toglie la freccia della sua ferita da lui. Nell'antitesi del v. 8 di nuovo Amore lascia il poeta in uno stato di sospensione: non lo lascia vivere sereno, ma nemmeno lo fa morire, dandogli la desiderata pace. L'antitesi del v. 9 si configura come un'espressione metaforica e paradossale che indica il "vedere con la mente". Nella seconda antitesi del v. 9 da un lato il poeta resta "senza lingua", ossia incapace di parlare per il timore alla vista della donna, ma paradossalmente allo stesso tempo "grida". Nell'antitesi del v. 10 il poeta desidera morire, ma nello stesso tempo chiede aiuto. Infine, nell'antitesi del v. 11 allo stesso tempo, il poeta prova odio verso se stesso per la passione che lo travolge e ama "un'altra", ossia naturalmente Laura.

Paronomasia: vv. 2-3: "ghiaccio... giaccio". Due parole dal suono simile e dal significato diverso in due versi successivi, che formano anche una rima interna.

Anastrofi: v. 1, v. 4, v. 6, v. 7, v. 14: "pace non trovo" ("non trovo pace"), "nulla stringo, tutto il mondo abbraccio" ("non stringo nulla, abbraccio tutto il mondo"), "né per suo mi ritien" ("mi ritiene per suo"), "non m'ancide Amore" ("Amore non m'ancide"), "in questo stato son" ("son in questo stato"). Come in tutta la poesia medievale, è frequente nel sonetto l'inversione dell'ordine naturale delle parole.

Ossimori: v. 12: "piangendo rido".

Petrarca usa questo ossimoro per esprimere l'idea dell'illogicità complessiva della sua condizione: amante non ricambiato e tuttavia "ostaggio" del suo amore; l'idea dell'ambiguità dell'amore: sentimento al contempo dolcissimo, ma anche tremendo.

Commoratio: vv. 5-6, vv. 7-8: "non m'apre né serra, / né per suo mi ritene né scioglie il laccio", "et non m'ancide Amore, et non mi sferra,/ né mi vuol vivo, né mi trae d'impaccio."

Enumerazione: vv. 1-4, vv. 4-8: "et non ho... e temo, et spero; et ardo, et son... et volo...", "né serra... né per suo... né scioglie... et non m'ancide... et non mi sferra..."

Anafore: v. 1, vv. 5-6, v. 8, vv. 5,6,7,13: "non né...né, né...né", "mi".

La prima anafora sottolinea che la situazione del poeta si definisce più per negazione che per affermazione, mentre la seconda indica che il soggetto del componimento non è la donna amata, ma il poeta stesso con i suoi tormenti.

Personificazione: v. 7: "Amore".

Amore è personificato come sempre accade nella tradizione cortese e stilnovistica.

Analisi e Commento

Storico-letterario

Il componimento Pace non trovo, et non ò da far guerra fa parte del libro di liriche del Petrarca, il Canzoniere (titolo originale: Rerum vulgarium fragmenta, letteralmente "Frammenti di cose in lingua volgare"), raccolta di 366 poesie che raccontano la storia dell'amore del poeta per Laura e la decisione, dopo la morte di lei, di abbandonare le illusioni mondane per cercare in Dio la fine degli affanni terreni e la salvezza.

Petrarca, infatti, conferisce al Canzoniere una struttura organica, ordinando i 366 microtesti in una struttura dotata di un suo significato complessivo. È noto che Petrarca non si aspettava i ottenere la fama da quest'opera, ma da quelle in latino, tuttavia è altrettanto vero che lavorò alle poesie in volgare molto a lungo con un instancabile labor limae, che dimostra quanto il poeta fosse consapevole del valore della propria opera.

Protagonisti del Canzoniere di Petrarca sono sì Laura, sì gli storici protettori del poeta (i Colonna), ma soprattutto Petrarca stesso e gli effetti che il suo amore per Laura produce nel suo animo.

L'amore, che caratterizza l'opera e il poeta, è un amore tormentato, che investe sia l'anima che il corpo. È un amore oscillante tra la passione dei sensi e il vagheggiamento ideale. Un amore inteso come traviamento, da cui il poeta spesso vuole liberarsi per poi però ricadere nel vagheggiamento: esiste un forte dualismo tra aspirazione alla fede e all'amore spirituale e amore sensuale e carnale. Lo stato d'animo del poeta oscilla continuamente tra poli opposti, senza mai giungere a una soluzione.

La svolta dell'opera si ha con la morte di Laura nel 1348, in quanto le poesie si possono dividere in "rime in vita" e "rime in morte" di Laura, ma in ogni caso, Petrarca non è mai in grado di trovare la pace cui aspira, fino all'ultima canzone, una preghiera alla Vergine, in cui chiede appunto di superare ogni dissidio.

Occorre anche sottolineare che da un lato la vicenda amorosa narrata è indubbiamente reale; dall'altro, però, è una costruzione ideale e letteraria, ben lontana dalla pura autobiografia, tant'è che tanto la donna quanto il paesaggio naturale non sono realistici, ma sempre evanescenti, stereotipati, non concreti.

Il sonetto fa parte delle "rime in vita" di Laura e occupa nel Canzoniere il numero 134.

Tematico

Nel sonetto Pace non trovo, i temi-chiave sono la lacerazione dell'io lirico e il suo dissidio interiore che non trova mai pace né soluzione. Il poeta esprime i suoi tormenti amorosi attraverso una serie di contrasti.

Infatti, se Petrarca è poeta del contrasto interiore, del lancinante dissidio psicologico, questo celebre testo è certamente emblematico della sua condizione di assoluta precarietà emotiva. È un componimento tutto costituito da una serie di affermazioni paradossali in merito agli effetti che l'amore ha sull'amante, una lunga enumerazione di forti contraddizioni. Come sempre, infatti, Petrarca non sa decidere tra i sentimenti contrastanti che prova ed è totalmente in preda al dissidio interiore: si trova diviso tra la speranza, spesso vana, che Laura ricambi il suo amore e la coscienza della realtà di una donna indifferente ai suoi sentimenti.

Pertanto il poeta è perennemente diviso nel suo animo tormentato tra slanci emotivi ed illusioni da un lato (ad esempio, ai vv. 2-3-4: "spero", "volo sopra 'l ciel", "tutto 'l mondo abbraccio") e l'amara coscienza della realtà (ad esempio, "temo"; "giaccio in terra"; "nulla stringo"). Sebbene il poeta riconosca che l'amore è peccato e fonte di traviamento morale, la sofferenza non cancella il desiderio.

La frequenza della ripetizione di avverbi di negazione – non e né – allude anch'essa alla negatività dell'esperienza amorosa. Il poeta non trova pace, ma non ha le armi per impegnarsi in una guerra; spera di essere ricambiato, ma teme fortemente che ciò non accada, sente contemporaneamente il fuoco della passione e il gelo della disperazione; si eleva fino al cielo, poi torna a giacere in terra, crede alternativamente di possedere tutto e niente, a seconda dell'atteggiamento della donna amata.

Nella prima quartina, non è chiaro il motivo del tormento, che viene esplicitato nella seconda (Amore, v. 7), in cui il campo metaforico prevalente è quello legato all'immagine della prigione, una metafora tipica anche dei poeti stilnovisti; alla fine, nell'ultimo verso, accusa apertamente la donna amata per il suo stato. La figura di Laura viene introdotta gradualmente: solo evocata da tal al v. 5 e altrui al v. 11, viene esplicitata nell'ultimo verso (donna, per voi). Dunque, la donna amata, che per Petrarca è l'unico motivo di vita, diventa anche contemporaneamente fonte di tormento e dolore.

Come sempre accade in Petrarca, inoltre, i tormenti dell'animo trovano una suprema armonizzazione nella forma; potremmo affermare, con il critico Emilio Bigi: "In verità nell'antitesi, [...] al movimento di analisi e di opposizione si lega indissolubilmente un secondo e inverso movimento, altrettanto tipicamente petrarchesco, che si potrebbe chiamare di ricomposizione e di armonizzazione, che tende cioè a trasformare gli elementi analizzati e opposti in termini perfettamente bilanciati di dolce ed elastica simmetria, di equilibrio euritmico".

Come i due testi che precedono questo nel Canzoniere (S'Amor non è, che dunque è quel ch'io sento? e Amor m'ha posto come segno a strale), siamo in presenza di un esempio della produzione più manierista del Petrarca, cioè più ricercata e sofisticata, dove l'elaborazione retorica e stilistica si fa insistita fino a diventare artificiosa. Si tratta di un modo di fare poesia piuttosto lontano dalla concezione spontanea e immediata che abbiamo noi oggi dell'ispirazione letteraria; pertanto testi come questo tendono ad apparire al gusto di noi contemporanei innaturali e fini a se stessi.

Stilistico

Il componimento è un sonetto che presenta rime alternate nelle quartine e ripetute nelle terzine. È presente anche una rima interna ("ghiaccio-giaccio", con paronomasia) ai vv. 2-3.

I versi procedono con l'enumerazione di assurdi logici e controsensi in forma di antitesi e ossimori, attraverso cui fanno la loro comparsa sentimenti estremi – la paura, la prigionia, il pianto, il desiderio di morte – accumulando progressivamente una tensione che si scarica solo nel verso conclusivo, con la rivelazione finale della causa di tutte le spietate emozioni contrastanti. Ad eccezione dell'ultimo, infatti, ogni verso è diviso in due parti contrapposte, separate da una cesura molto forte, con la presenza quindi di una serie di coppie oppositive e l'ampio impiego del chiasmo: questo è evidente fin dal primo, emblematico verso, in cui le due parole-chiave opposte, pace e guerra, sono disposte a chiasmo; appare ugualmente molto marcata la contrapposizione tra morte e vita del penultimo verso (egualmente mi spiace morte et vita, v. 13). Questi elementi, insieme alla ricorrenza della negazione (non / nè), alla frequenza di forti cesure e suoni aspri, contribuiscono a rendere incalzante e incisivo il ritmo della poesia. La ripetuta anafora del pronome "mi" indica che il soggetto della lirica non è Laura, ma il poeta con i suoi tormenti interiori.

La sintassi di Pace non trovo, et non ò da far guerra è semplice e paratattica, ma costruita tramite studiate geometrie, dove ogni verso è occupato da una (ad esempio il v. 1, il v. 3, il v. 4, etc.) o da due (ad esempio il v. 2 e il v. 9) espressioni paradossali, poiché fortemente antitetiche, sapientemente disposte secondo strutture a parallelismo o a chiasmo: questa tecnica, già tipica dei poeti provenzali, è funzionale ad esprimere tutte le profonde lacerazioni dell'animo del poeta. Ogni verso è concluso in se stesso; completamente assenti sono gli enjambement. Appropriato a questo sonetto così artefatto e tutto letterario è che vi compaia la sola e unica rima siciliana dell'intero Canzoniere (altrui – voi), che pone in particolare rilievo il complemento di causa per voi, che offre la chiave di lettura delle sofferenze del poeta.

Confronti

Il motivo dell'ammutolire di fronte alla donna amata è di tradizione stilnovistica (si pensi al dantesco Tanto gentile e tanto onesta pare, v. 3: "Ch'ogne lingua deven tremando muta").

Il primo verso ricorda l'espressione Trovommi Amor del tutto disarmato del sonetto Era il giorno ch'al sol si scoloraro.

Nella tradizione stilnovistica, Amore è il signore del poeta, e gli ispira nobiltà d'animo. In Petrarca, invece, Amore è un signore crudele, che imprigiona l'uomo gettandolo nel dolore e nella contraddizione Quest'ultimo non è più inteso come un sentimento puro e nobilitante, com'era stato per le precedenti correnti letterarie, ma come qualcosa di mondano e secolare, un attaccamento troppo spregiudicato ai beni terreni che imprime sofferenza e negatività nell'animo dell'autore-protagonista. L'amore di Petrarca per Laura, quindi, al contrario di quello di Dante per Beatrice, è considerato un ostacolo all'amore per Dio. Si potrebbe parlare di un conflitto insoluto tra il fascino delle passioni terrene e le aspirazioni ascetiche, alimentato dalla costante meditazione sulla morte e la vanità del mondo.

Lo stesso contrasto di opposti sentimenti e di contrastanti condizioni è presente in tutto il Canzoniere ed è molto chiaro fin dal sonetto proemiale Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono: si pensi al v. 6 "fra le vane speranze e il van dolore".

Il sonetto è stato particolarmente amato ed apprezzato dal manierismo barocco e dai petrarchisti: si consideri, a titolo di esempio, la poesia Definendo l'amore di F. de Quevedo

È ghiaccio ardente ed è gelido fuoco,

è ferita che duole e non si sente,

è un sognato bene, un mal presente,

è un breve riposo molto stanco.

È una leggerezza che dà pena,

un codardo con nome di valente,

un andar solitario tra la gente,

un amar solamente essere amato.

È una libertà incarcerata,

che conduce all'estremo parossismo,

infermità che cresce, se curata.

Questo è il fanciullo Amor, questo l'abisso:

quale amicizia potrà aver con nulla

chi in tutto è contrario di se stesso?

Rispetto al sonetto di Petrarca vi sono le riprese letterali ("ardo, et son un ghiaccio" scopertamente presente nell'incipit di Quevedo; "ò in odio me stesso", più in filigrana, nell'explicit), la similarità delle immagini (la prigione e la malattia come metafore della sofferenza amorosa), l'identica personificazione di Amore; sul piano sintattico, l'effetto di accumulazione e quindi di drammaticità determinato dalla catena delle antitesi, in struttura binaria e in polisindeto (ma con maggiore simmetria e forza in Petrarca). Rispetto al modello, Quevedo non parla in prima persona: il soggetto del suo discorso è il sentimento d'amore, dichiarato solo nel finale del testo e preceduto dalla serie di analogie ("è... è... è...") che hanno lo scopo di definirlo. (Il confronto è tratto dal libro di testo La letteratura e noi di R. Luperini et alii.)

Domande e Risposte

A quale opera appartiene la poesia?

Rerum vulgarium fragmenta (Canzoniere)

Quali sono i temi principali della poesia?

I temi-chiave del sonetto sono la lacerazione dell'io lirico e il suo dissidio interiore che non trova mai pace né soluzione. Il poeta esprime i suoi tormenti amorosi attraverso una serie di contrasti.

Qual è la forma metrica della poesia?

Il Sonetto (14 endecasillabi raggruppati in due quartine e due terzine).

Fonti: libri scolastici superiori

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Identita trigonometriche - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della parabola ellisse e iperbole - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Equazione della circonferenza - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Logaritmi ed esponenziali - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

Il piano cartesiano - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

La retta - equazione e coefficiente angolare - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Teorema dei seni e teorema del coseno - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Seno coseno e tangente - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Radicali e numeri complessi - guida completa con esercizi risolti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle disequazioni di secondo grado - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa alle equazioni di secondo grado - teoria esercizi e aprofondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Guida completa al calcolo delle probabilita - teoria esercizi e approfondimenti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Media moda e mediana - la statistica per tutti

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Le funzioni in matematica - guida completa con esercizi per tutti i livelli

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Isometrie e similitudini - teoria esercizi e applicazioni

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Introduzione alla geometria euclidea - teoria esercizi e approfondimenti

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Guida ai prodotti notevoli - teoria esercizi e applicazioni

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle disequazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Alla scoperta delle equazioni di primo grado - teoria ed esercizi

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici

Numeri irrazionali - dalla teoria agli esercizi pratici